K-L-M

Zack

Les hasards du monde éditorial font que le nouveau roman de Mons Kallentoft (cosigné cette fois-ci avec Markus Lutteman), Zack, sort en même temps qu’un petit livre satirique de Henrik Lange, Comment écrire un polar suédois sans se fatiguer. La lecture en parallèle des deux ouvrages est assez drôle, tant les recettes présentées par Henrik Lange sont déclinées, l’une après l’autre, dans le roman de Kallentoft (né en 1968)/Lutteman (né en 1973). Précisons d’emblée ici que nous avons plutôt apprécié la série des « Quatre saisons » de Mons Kallentoft avec, pour personnage principal, l’enquêtrice Malin Fors. Et ajoutons que ce volume n’est pas désagréable à lire, bien qu’il verse constamment dans la caricature du genre. Le héros (il s’agit bien d’un héros, oui !), Zack(arias) Herry, vingt-sept ans, a intégré la police parce que sa mère, elle-même policière, avait été retrouvée assassinée et que le coupable demeure inconnu. Il s’est juré de la venger. Aujourd’hui plus jeune membre d’une unité spéciale de la police chargée d’enquêter sur les affaires les plus complexes, il est le proche ami d’un dealer, Abdula, copain d’enfance en banlieue de Stockholm, et se drogue, boit, mène diverses liaisons amoureuses et, « plus que tout, il déteste perdre ». Il est également, bien sûr, en butte à sa hiérarchie, laquelle lui reproche surtout d’agir sans égard pour la légalité. Il sait se battre et manie très bien les armes. Il côtoie des individus pour lesquels l’argent ne fait pas défaut mais garde toujours au fond de lui une « haine des riches » : « Elle se manifeste encore vivement, de temps en temps, même s’il a de plus en plus de mal à l’accepter. Elle est trop souvent injustifiée. Ce n’est tout de même pas la faute des bourges s’il a été élevé en banlieue par un père mourant. C’est plutôt aux politiciens qu’il devrait en vouloir… » Zack est un jeune homme de son époque, pourrait-on dire, avec les goûts et les dégoûts de son temps. Il va, dans ce premier volume de ses aventures (d’autres sont annoncés), combattre un réseau de prostitution dont les victimes sont des Birmanes employées dans des salons de massage de la capitale suédoise. Rien de bien nouveau : il y a les gentils (ici les femmes et en l’occurrence ces malheureuses victime des réseaux de prostitution) et il y a les méchants, cette mafia turque alliée à la haute finance suédoise, avec en arrière-plan l’extrême droite et son idéologie de haine… D’accord : les deux auteurs savent tenir les lecteurs en haleine, mais… Que retenir de ce énième polar, que Henrik Lange pourrait mentionner comme le prototype parfait du roman destiné à être par la suite adapté au cinéma et à procurer de belles sommes d’argent à ses auteurs ?

* Mons Kallentoft/Markus Lutteman, Zack (Zack, 2014), trad. Frédéric Fourreau, Gallimard (Série noire), 2016

Dans son regard

On ne reprochera pas à Theodor Kallifatides (écrivain suédois né en 1938, en Grèce) d’écrire des romans policiers comme naguère, quand importait l’enquête au détriment des personnages. Tous ses personnages à lui ont une vie propre et le lecteur n’ignore rien de leurs soucis affectifs ni de leur sexualité. Même les flics couchent avec leurs suspects, conférant à l’enquête le caractère d’une tragédie grecque. Pour preuve, une nouvelle fois, ce dernier volume de sa trilogie consacrée à la commissaire Kristina Vendel, Dans son regard. Des photos d’elle nue et dans des poses suggestives circulent, prises alors qu’elle avait été droguée. Par qui ? c’est ce qu’elle va s’efforcer de savoir. Les trois volumes (Juste un crime et Le Sixième passager sont les deux premiers titres) sont plutôt décevants (nulle comparaison possible, par exemple, avec la série Bäckström de Leif G. W. Persson, chez le même éditeur). Tout est lourd et déborde de clichés, certes gentillets (sur les femmes, les immigrés…) mais lassants (la bienveillance ne suffit pas à faire un bon livre) et les rebondissements de l’intrigue ont du mal à capter l’attention du lecteur. Les sentences dispersées çà et là n’arrangent rien : « Se venger ne rimait à rien. (…) Elle avait voulu se venger pour effacer sa honte, elle savait maintenant qu’on ne dépasse pas la honte par la vengeance mais en partageant la honte avec celui qui en avait été la cause. » Cette trilogie ressemble à un exercice littéraire loupé, c’est dommage car les autres volumes de Kallifatides disponibles en français (Un Long jour à Athènes ou Les Santons du Péloponnèse) relèvent de cette littérature inspirée que des auteurs nés ailleurs ont su apporter à la Suède.

* Theodor Kallifatides, Dans son regard (I hennes blick, 2004), trad. Régis Boyer, Rivages, 2016

Mon nom est N.

Embrouillé à souhait, Mon nom est N. du Suédois Robert Karjel (né en 1965 et aujourd’hui lieutenant-colonel dans l’armée de l’air suédoise) est un roman d’espionnage sans fausse note (si ce n’est le titre en français : pourquoi pas Mon nom est Grip ?). Ex-officier de la Sûreté suédoise, Ernst Grip ne sait trop pourquoi on l’envoie dans une base américaine, sinon que, en qualité de Suédois, « il est agréable d’être de ceux qui savent toujours ce qui est juste ». Il obéit et le voici en plein océan Indien, sur une île occupée par l’armée, avec la tâche d’interroger adroitement un détenu afin de déterminer sa nationalité – un Suédois, comme le soupçonnent les autorités ? Parallèlement, quelques années plus tôt, le lecteur suit en Thaïlande un groupe de rescapés du tsunami. Tous éprouvent le sentiment plus ou moins fort d’être immortels et de bénéficier du privilège de ne plus exister aux yeux de leurs contemporains. Ils ont disparu de la circulation, on les considère comme morts, ils peuvent accomplir ce qu’ils veulent – et ce sera se venger d’un prêtre américain qui s’est réjoui que la volonté de Dieu ait tué, par cette vague géante qui a déferlé sur les côtes asiatiques, quantité d’impies et de dépravés. Se venger et s’enrichir, tant qu’à faire. « On était tous les cinq assis autour d’une table, sur une plage. Des survivants. Des invisibles. Quelqu’un a dit qu’il fallait agir ici et maintenant. » Mais rien ne se passe comme prévu et le groupe éclate. Et Ernst Grip se retrouve lui-même soupçonné. Et les rôles des uns et des autres deviennent troubles. Qui est qui ? Une lecture plutôt plaisante.

* Robert Karjel, Mon nom est N. (De redan döda, 2010), trad. Lucas Messmer, Denoël (Sueurs froides), 2016

Du sang sur le sable

Dans le golfe d’Aden, de nos jours, une famille de Suédois, les parents et leurs deux enfants, est capturée par des pirates somaliens. À Djibouti, dans le même temps, un soldat suédois est tué lors d’un exercice de tir. Par qui ? L’officier des Services secrets suédois Ernst Grip est appelé sur place. « Il travaillait pour le service de la Sûreté, également appelé Säpo, mais il faisait partie du groupe de protection rapproché. Visite d’État à Dubaï un jour, inauguration d’une clinique à Skövde le lendemain. (…) En tout cas, il bénéficiait d’une solide réputation quant à ses capacités physiques et à son adresse au combat à mains nues. » Ernst Grip se remet difficilement de la mort de Ben, son compagnon artiste qui vivait à New York. Mais il n’est pas homme à se laisser abattre sans lutter et la quête de la vérité dans laquelle il se lance l’oblige à reprendre les rênes de sa vie. Les deux affaires, va-t-il s’apercevoir, sont liées. « Grip était impoli et prenait des libertés. Il était obstiné et ne témoignait pas le moindre respect pour la hiérarchie militaire… » Sur un sujet quelque peu équivalent, songeons au film de Tobias Lindholm, Hijacking (2013). Comme le précédent roman de Robert Karjel, Mon nom est N., celui-ci, Du sang sur le sable (Après la mousson, en suédois) est bien construit, avec une véritable intrigue bien renseignée, qui s’inscrit dans l’actualité et la politique internationale. Plutôt un roman d’espionnage que policier, toutefois.

* Robert Karjel, Du sang sur le sable (Efter monsunen, 2016), trad. Lucas Messmer, Denoël (Sueurs froides), 2017

L’Araignée

L’Araignée : plus de cinq cents pages pour ce dixième volume, en français, du couple qui signe sous le pseudonyme de Lars Kepler. Comme à l’accoutumée, l’intrigue, bien que soutenue, est sans guère d’intérêt. Des membres de la police et des personnes bien placées socialement sont sauvagement assassinés et l’une des prochaines victimes devrait être, selon divers indices, Joona Linna – le policier qui avait réussi à mettre un terme aux méfaits du tueur en série Jurek Walter. Mais ce dernier ne saurait aujourd’hui être suspecté, puisqu’il est mort. Quant à ses éventuels lieutenants ou héritiers, ils sont emprisonnés ou hors d’état de nuire. « Jurek a empoisonné tous ceux qui l’ont approché, il est entré dans leur cerveau et il y est resté.... longtemps après sa mort. Il aspirait l’âme des gens et il ne laissait que du vide. » Qui donc semble agir avec ses méthodes ? Et qui peut en vouloir à ce point au héros de cette série ? La question, cruciale, est traitée avec moult rebondissements. Les personnages sont en grande partie mentalement assez dérangés. « Elle s’est installée au volant de son pick-up, a reculé un peu trop précipitamment vers le garage et lui a accidentellement roulé sur la tête. Le sac a éclaté et du sang et de la matière cérébrale ont giclé sur près d’un mètre au-dessus du gravier. (…) Le corps était désormais complètement mou, mais de temps à autre il était parcouru de soubresauts nerveux, comme des frissons. » Ouf ! Éreintant, bourré de violence et de voyeurisme, L’Araignée est pourtant un roman facile à lire, les courts chapitres se succèdent sans ennui. « La surenchère dans l’horreur, marque de fabrique de l’auteur », ne garantit aucune qualité littéraire. Ce n’est peut-être pas ce que recherchent là les lecteurs.

* Lars Kepler, L’Araignée (Spindeln, 2022), trad. du suédois Marianne Ségol-Samoy, Actes sud (Actes noirs), 2024

L’Homme-miroir

Jenny Lind (comme la cantatrice dont HC Andersen fut amoureux) est une adolescente qui se fait enlever en rentrant du lycée. Sa camarade de classe assiste à la scène sans pouvoir intervenir. Ainsi commence L’Homme-miroir de Lars Kepler. Cinq ans plus tard, Jenny est retrouvée pendue à une potence, à Stockholm, près de l’Observatoire. « Comment un être humain peut-il manquer à ce point de miséricorde ? » s’interroge Joona Linna, véritable Sherlock Holmes (cf. lorsqu’il interroge sa collègue Margot sur l’état de santé de son beau-père !) qui enquête d’abord plus ou moins officieusement sur ce crime, avant de se le voir confier par sa hiérarchie. « D’où lui vient ce désir de bloquer toutes les issues ? Qui concentre en lui tant de cruauté ? » Ce crime n’est que le premier d’une série, est convaincu le policier. Comme dans les autres volumes qui le mettent en scène, l’intrigue est cohérente durant un long moment. Les faits s’enchaînent et même si le lecteur a parfois du mal à y croire (Joona Linna se sort sans trop d’égratignures de toutes les violences physiques dont il est la cible), on se dit pourquoi pas ? Un meurtrier à deux visages, ne serait-ce donc pas possible ? Le coupable, découvre Joona Linna, « a été victime d’un double trauma qui a scindé sa personnalité en deux » au cours de son enfance. Voilà l’explication ! De fait, « ...il était à la fois coupable et innocent ». L’Homme-miroir ressemble beaucoup aux volumes précédents. Il s’agit là encore d’une histoire de psychopathe qui en veut à la Terre entière et plus particulièrement aux très jeunes filles. « La grande maîtrise du genre et la surenchère dans l’horreur – marque de fabrique de l’auteur – transforment une simple affaire de tueur en série en une démonstration magistrale de ce que l’âme humaine recèle de plus sombre », est-il pompeusement écrit en quatrième de couverture. Avis à méditer, plus que le roman en lui-même. « L’Homme-miroir est voulu comme un divertissement, mais la littérature policière peut en même temps servir de plateforme pour débattre de l’être humain et de notre époque contemporaine », ajoute le couple d’auteurs à la fin de l’ouvrage. Pour les lecteurs qui n’auraient pas encore compris.

* Lars Kepler, L’Homme-miroir (Spegelmannen, 2020), trad. Lena Grumbach, Actes sud (Actes noirs), 2021

Représailles

Après Châtiments et Désir mortel, c’est avec un humour grinçant que Hans Koppel relate les différentes histoires, toutes aussi improbables que crédibles, qui s’entremêlent dans Représailles, dont l’action se passe de nouveau en partie à Höganäs, en Scanie. Un meurtre est commis, puis un deuxième. Le lecteur connaît les coupables, une femme, patronne de bordels au Danemark, et son acolyte, Sara et Matte, il connaît leurs motivations, de l’argent à récupérer. « Le rapport de forces était clairement défini. Sara décidait, Matte obéissait. » Les policiers suédois enquêtent. Karlsson et Gerdin. Plutôt lourdauds, et même si le scénario s’étale clairement devant eux, ils ont du mal à le voir dans sa totalité. « Kling et Klang », se moque Sara, se remémorant les personnages de policiers balourds des aventures de Fifi Brindacier d’Astrid Lindgren. Nous pouvons aussi penser à Kristiansson et Kvant, les deux flics du couple Sjöwall-Wahlöö. « …Il existe un million d’explications plus plausibles que celle que tu viens de m’exposer », rétorque Karlsson à Gerdin lorsque ce dernier, comme involontairement, lui expose le parfait déroulement des faits. « Mais supposons, pourquoi pas, que tu aies raison. Que tout se soit exactement déroulé comme tu l’as décrit. Ça change quoi ? (…) C’est l’affaire de la police de Copenhague, pas la nôtre. (…) Nous ne sommes que des policiers. » Hans Koppel (pseudonyme de Petter Lidbeck, né en 1964, auteur de romans pour la jeunesse) signe là un roman policier plaisant et qui ne se prend pas au sérieux, loin des polars nordiques habituels. Des personnages déconcertants, pas de critique sociale, peu de développements psychologiques, pas de morale (quasiment tout le monde est puni sauf…) mais une intrigue qui rebondit et qui tout au long, même lorsqu’elle devient dramatique, prête à sourire.

* Hans Koppel, Représailles (Om döda ont, 2013), trad. Hélène Hervieu, Presses de la Cité, 2017

Au nom du père

Isak Andersson est complètement désemparé lorsqu’il reçoit sur son répondeur un appel de son père, dont il n’a quasiment plus aucune nouvelle depuis une vingtaine d’années. Contacte-moi, lui demande celui-ci, prétendant souffrir d’un cancer incurable. Ce que le fils finit par faire, après avoir pris l’avis de son grand-père, persuadé qu’il n’a pas d’autre solution. Avec sa compagne Madde, il se rend sur l’île de Gotland, près de Fårö, découvrir Fredrik Barzal, ce père dont il ne sait pas grand-chose, sinon qu’il a abandonné son enfant après l’incendie de sa maison au cours duquel sa femme et Klara, la mère et la jeune sœur de Isak, sont mortes. La demeure est luxueuse, l’homme d’allure jovial est apparemment un peintre contemporain très coté. « Le monde des riches. Pas de problèmes, pas de honte, rien que des possibilités. » Peu à peu une atmosphère désagréable s’installe. Fredrik se conduit comme un malfrat, avec une morale très particulière. « ...J’ai amassé une putain de fortune toutes ces dernières années... et la façon d’y arriver c’est de comprendre ce que le monde veut, puis de se défaire de parties de soi-même, morceau après morceau, jusqu’à devenir ce que le monde désire... ça marche comme ça. Abandonne un peu de toi-même, et tu seras récompensé. Le monde est un bordel. Mais... un bordel ce n’est pas le pire endroit où être. » Pour faire oublier son comportement, il donne des sommes considérables à son fils, qui refuse d’abord, puis se laisse corrompre. « ...J’avais honte de moi-même, d’être si facile à acheter... » se dit Isak. Comme dans son précédent roman, Sarek, Ulf Kvensler (né en 1968 et créateur de plusieurs séries télévisées, dont The Restaurant) parvient très vite à mettre en place une intrigue aussi prenante que pesante. Le lecteur découvre dès les premiers chapitres que le narrateur, Isak, est incarcéré, et que son état de santé mentale va être examiné. Que s’est-il passé ? Au nom du père peut être considéré comme un roman policier, mais il s’agit également d’un roman psychologique intense, avec de nombreuses réflexions tout au long du récit. Après l’excellent Sarek, Au nom du père place Ulf Kvensler parmi les grands noms de la littérature noire suédoise. (Regrettons juste l’approximation géographique de la carte de Suède à l’ouverture du roman, avec « Småland » donné comme une ville à mi-chemin au nord de Karlstad et de Örebro, ou la ville de Gällivare quasiment à cheval sur la frontière finlandaise !)

* Ulf Kvensler, Au nom du père (Brandmannen, 2023), trad. du suédois Rémi Cassaigne, La Martinière, 2024

Sarek

Rarement lu un roman aussi prenant ! « ...Drame psychologique d’une puissance inouïe » dans « une Suède aussi grandiose qu’impitoyable » : la quatrième de couverture de ce roman, Sarek, de Ulf Kvensler (né en 1968 à Ronneby, acteur et scénariste pour la télévision suédoise), n’y va pas avec le dos de la cuillère ! Et pourtant, rendons justice à l’éditeur, ce n’est pas faux : Sarek est un roman bien construit, dont l’intensité dramatique augmente à chaque page, jusqu’au retournement final, inattendu et qui peut laisser le lecteur sur sa faim. Septembre 2019. Anna Samuelsson est retrouvée dans un refuge du parc national du Sarek en état d’hypothermie, des traces de strangulation sur le cou. La juriste effectuait une randonnée en compagnie de son compagnon, Henrik, de son amie de longue date Milena et de Jakob, le « petit copain » de celle-ci, dont Henrik et elle font la connaissance. L’homme ne leur inspire pas confiance. Qui est-il en vérité ? A-t-il déjà été condamné pour violence envers sa compagne, comme Anna le suspecte ? Pourquoi a-t-il insisté pour modifier le trajet initial du voyage et le compliquer par une traversée du Sarek ? « J’ai regardé la carte étalée devant nous sur la table. Le bleu, le brun, le blanc, le suspense que cela promettait, l’aventure. Voir du jamais vu, quelque chose dont j’avais rêvé », songe Anna, avant de déchanter. Source d’inspiration pour divers écrivains, le parc du Sarek est immense (au moins grand « comme l’île de Gotland »), dépourvu en grande partie de pistes et de repères. « Le paysage était d’une beauté grandiose, les voiles de pluie ne le rendaient que plus mystérieux en aiguillonnant l’imagination. Les couleurs d’automne jaunes et rouges ne luisaient pas comme au soleil, mais certains buissons, de près, semblaient presque phosphorescents. » Il est facile de se perdre dans une telle région, d’autant plus lorsque les éléments (neige – même en septembre –, pluie, brouillard, nuit...) se conjuguent au relief (torrents, montagnes, crevasses...) comme pour désespérer les randonneurs. « Penser à quel point j’avais frôlé la mort a fait tambouriner mon cœur. » Si les animaux sont étrangement absents, les paysages en revanche sont habilement décrits et l’intrigue est renforcée par l’inquiétude qui s’en dégage. « C’est une randonnée qui exige une concentration totale. Et j’adore ça. » Avec ce livre presque initiatique, sans allusion politique aucune, Ulf Kvensler ne s’inscrit pas dans le roman policier nordique habituel : il est plus proche des romans de Rebecka Aldén, de Karin Alvtegen ou de Lina Bengtsdotter (ou encore, Kerstin Ekman, bien sûr, avec Crimes au bord de l’eau ; ou, en dehors du domaine policier, de L’Homme du Sarek, de Lennart Hagerfors), pour ne citer que des auteurs suédois, que de Camilla Läckberg ou de Henning Mankell. Outre l’intrigue, policière si l’on veut, et le décor si particulier, ce roman est aussi une description du comportement des hommes violents, de leur manière d’instaurer leur pouvoir et de semer la méfiance et la peur autour d’eux. « Comme un berger allemand, immobile, les oreilles aux aguets » : ce Jakob est un sale type, menteur et manipulateur, mais nul doute que d’autres comme lui pullulent et bousillent des vies, à commencer par le père de l’héroïne, Anna. Ce roman permet d’attirer l’attention sur eux. C’est déjà pas mal. Un très bon roman, mine de rien, aux multiples facettes.

* Ulf Kvensler, Sarek (Sarek, 2022), trad. Rémi Cassaigne, La Martinière (Noir), 2023

Memoria

On retrouve dans ce roman de David Lagercrantz, Memoria, Hans Rekke et Micaela Vargas, les deux personnages principaux du précédent volume, Obscuritas, premier titre de la série. L’action se passe à Stockholm, notamment dans le quartier huppé de Östermalm, et dans les environs immédiats de la capitale, au tout début du XXIe siècle, avec la crise financière en toile de fond. L’improbable duo d’enquêteurs tente ici de retrouver une femme travaillant dans la finance et donnée pour morte dans un accident de la circulation en Espagne près de quinze ans plus tôt. Il semblerait que l’homme d’affaires Gabor Morovia soit mêlé à cette affaire et derrière lui, également certains membres du gratin international dont indirectement un certain Vladimir Poutine – « un serpent, un mafieux ». Surdoués et originaires de Hongrie l’un et l’autre, Rekke et Morovia se connaissent depuis l’enfance et se considèrent presque comme deux frères ennemis. « Rekke était à la fois semblable à Gabor et son contraire absolu. » La lutte entre eux est sans pitié. Mais Hans Rekke est plus subtil et sait utiliser la force intellectuelle ou physique de Gabor Morovia. « ...On le repérait d’habitude assez bien dans les foules, et pas seulement du fait de sa grande taille. Souvent, on avait l’impression qu’il marchait à un autre tempo que les autres, comme s’il n’avait pas sa place dans un monde où tous sauf lui marchaient vers un but. » Et capable d’élaborer de véritables théories à partir d’indices infimes ! Là-dessus vient se greffer une histoire entre Micaela Vargas et Lucas, son frère. Celui-ci est un dealer qui terrorise ses proches et entend empêcher sa sœur d’enquêter sur lui. Dans ce but, il cherche à faire du mal à l’une des personnes qui lui sont chères, en l’occurrence Rekke – et s’attaque à Julia, sa fille encore adolescente. Que de coïncidences, de relations entre les uns et les autres tirées par les cheveux ! Memoria n’est pourtant pas désagréable à lire, constituant une sorte d’archétype du roman policier classieux, si l’on ose dire, bien conçu, avec de temps à autre des remarques fines.

* David Lagercrantz, Memoria (Memoria, 2022), trad. du suédois Rémi Cassaigne, HarperCollins (Noir), 2023

Obscuritas

David Lagercrantz (né à Stockholm en 1962) met en scène dans ce roman, Obscuritas, deux enquêteurs « inspirés de Holmes et Watson », nous prévient la quatrième de couverture : Micaela Vargas, « une fille de banlieue » qui « travaillait normalement dans la police de proximité », âgée de vingt-six ans en 2003, date du début de l’enquête autour du meurtre de Jamal Kabir, « un arbitre de foot qui avait fui le régime taliban en Afghanistan », « tué à coups de pierre après un match... » Et Hans Rekke, psychologue très doué mais dont la vie est en pleine dérive. Lequel s’attire les foudres de l’équipe de policiers venus le consulter, quand il fait part de son scepticisme sur l’avancée de l’enquête. Selon lui, le suspect arrêté ne saurait être le coupable. Seule Micaela le prend au sérieux bien qu’il soit à ses yeux « un salaud arrogant, mais elle ne parvenait pas à lui en vouloir ». Les deux finissent par se retrouver (elle le sauve lorsqu’il tente de se suicider) et mener l’enquête de concert. Enquête qui les conduit vers l’Afghanistan, à l’époque où les Américains étaient alors présents et emprisonnaient et réprimaient les talibans avec à peine moins de cruauté que celle qu’exerçaient ceux-ci autour d’eux. N’ayant que très peu d’éléments en main, Rekke remonte pourtant les pistes : « Micaela se souvint de ce paléontologue (…) qui avait esquissé des mondes disparus à partir de quelques bouts d’os. (…) À partir de quelques cicatrices au bout des doigts d’un homme, Rekke pointait dans une direction toute nouvelle. » Il laisse pantois Vargas, mais également la plupart des policiers qui l’observent. « Comment pouvait-il voir tant dans si peu ? » Pourtant, fille de réfugiés chiliens, Vargas n’est pas née de la dernière pluie : « ...Il y avait chez la jeune policière quelque chose qui (…) inspirait confiance, comme si tout allait s’arranger en sa présence ». Après Millénium 4, 5 et 6, plutôt réussis, ce nouveau roman de David Lagercrantz montre combien l’auteur excelle à transformer la ville de Stockholm en terrain de jeu pour délinquant de tout poil et éventuellement pour agents des services secrets. Une série devrait venir avec ces deux personnages principaux, Rekke et Vargas, que l’on attend avec un certain enthousiasme.

* David Lagercrantz, Obscuritas (Obscuritas, 2021), trad. Rémi Cassaigne, Harper Collins (Noir), 2022

Millénium 4

Compte à rebours dans les médias et parution annoncée comme, rien que ça, l’événement du jour, difficile de passer à côté du quatrième volume de Millénium. Stieg Larsson (1954-2004), auteur des trois premiers volumes, mort d’une crise cardiaque avant même leur parution, qui donc, pour écrire ces nouvelles aventures des deux célèbres héros, Lisbeth Salander et Mikael Blomkvist ? Le choix s’est porté sur David Lagercrantz, journaliste (né en 1962) qui a déjà, par ailleurs, signé une biographie du footballeur Zlatan Ibrahimovi?. Eva Gabrielsson, compagne (non mariée) de l’écrivain s’est opposée à cette publication mais le père et le frère, seuls représentants légaux, ont donné leur aval. Pour en savoir plus sur les relations des uns avec les autres, et notamment et aussi des motivations de Stieg Larsson, renvoyons à la lecture de l’ouvrage de sa compagne (Millénium, Stieg et moi). Renvoyons, également et avant tout à la lecture de la trilogie, qui, bien que lancée avec une promotion énorme, démesurée pour un objet littéraire, n’est pas indigne de figurer sur les étagères des amateurs de littérature – policière ou non. Quant aux innombrables bourdes de la traduction, il s’agit d’un problème cette fois-ci résolu, avec un traducteur qui n’avait pas sévi auparavant (permettons-nous de mentionner, pour une lecture plus pointue de Millénium, notre Dictionnaire du roman policier nordiques, Les Belles lettres, 2010). Les trois volumes de Stieg Larsson étaient séduisants, en dépit des critiques légitimes qui leur furent adressées : une action pas toujours crédible ? Et alors, le genre « roman policier » prétend rarement rendre compte de l’exacte réalité même lorsque, comme ici, il entend coller au monde des affaires ou à celui de la politique. D’autant plus que Stieg Larsson, comme il l’a reconnu à maintes reprises, a multiplié ici et là les clins d’œil à sa compatriote Astrid Lindgren, à commencer par le surnom de Mikael Blomkvist dit « super-Blomkvist » (un roman pour les jeunes lecteurs d’Astrid Lindgren) et les références à Pippi Lånsgtrump – Fifi Brindacier dans la construction du personnage de Lisbeth Salander (et dans le 4e volume, David Lagercrantz en remet une couche, ajoutant au passage une filiation spirituelle avec une héroïne de comics). Stieg Larsson a joué avec les règles de la littérature et on ne saurait le lui reprocher. Millénium, c’était encore la dénonciation de la violence, celle faite aux femmes par les hommes tout comme, d’une autre manière, celle faite aux salariés par les employeurs ou aux immigrés par l’extrême droite. L’auteur brandissait un discours politique, qu’il énonçait par ailleurs dans ses articles dans la revue Expo (modèle de la revue Millénium) dont il était rédacteur en chef. Le succès qui a accompagné la trilogie lui a, en définitive, plutôt porté ombrage, rebutant les lecteurs exigeants et hostiles par principe aux best-sellers, et c’est dommage car Stieg Larsson ne prenait pas ses lecteurs pour des imbéciles.

Et donc, ce 4e volume ? David Lagercrantz a déclaré, en préalable, qu’il prendrait ses distances avec les deux personnages principaux. Constatons que ce n’est pas vraiment le cas et que Mikael Blomkvist et Lisbeth Salander sont, dans ce livre, fidèles à eux-mêmes. Peut-être ont-ils vieilli, peut-être portent-ils un regard un peu plus distant sur ce qui les entoure, ce qui n’est pas anormal, mais sinon, que les fans se rassurent, ils ne se sont guère assagis, la fougue ne les a pas abandonnés. L’action se passe aujourd’hui. Millénium a été repris par un groupe de presse norvégien, qui souhaite rendre le titre plus rentable et surtout plus people, et la tension est latente. « …Millénium devait maintenir sa ligne : Il y a des émeutes dans les banlieues. Un parti ouvertement xénophobe siège au Parlement. L’intolérance augmente de jour en jour. Le fascisme avance ses pions et il y a des SDF et des mendiants partout. À de nombreux égards, la Suède est devenue une nation honteuse… » Autre auteur de best-sellers (Stockholm noir), Jens Lapidus n’affirme pas autre chose dans ses interviews : la Suède d’aujourd’hui n’est pas une île à l’abri du chaos du monde, elle ne l’a sans doute jamais été en dépit des images qui continuent de lui être associées. Stieg Larsson l’affirmait lui aussi et cette observation constituait même la raison principale de son action. En revanche, s’il n’ignorait pas la figure tutélaire de Big Brother, il n’avait pas encore connaissance des activités de la NSA, qui ne seraient révélées au public que quelques années après son décès. Et c’est autour de cette active excroissance auditive américaine – si l’on peut dire – que le roman de David Lagercrantz s’articule avec, quelque peu en aparté, les problématiques liées à l’intelligence artificielle. Autrement dit « …un monde nouveau, de surveillance et d’espionnage, où les frontières entre le légal et le criminel s’effacent ». On craignait le pire à l’annonce de la parution de ce tome 4 de Millénium. Force est de reconnaître que celui-ci, produit marketing s’il en est (à quand Millénium 5, Millénium 6, etc. ?), tient cependant la route. Entre roman policier, d’espionnage et d’action, ce volume de Millénium n’a pourtant pas la visée politique et sociale que son premier auteur avait attribuée à la série et de ce point de vue ressasse des lieux communs, à commencer par celui-ci : la criminalité s’internationalise et, pour cela, a recours aux nouvelles technologies.

Reste que la démarche consistant à publier un tome supplémentaire à la série alors que l’auteur est mort et que celle qui fut sa compagne pendant vingt ans et qui suivit sa création littéraire n’y est pas favorable relève, et ne relève que, de la stratégie commerciale et qu’il y a là, incontestablement, matière à s’offusquer. Parce que partie prenante et, avant tout, appelés à se prononcer sur la question des droits – le pognon –, les héritiers ne sont pas, en règle générale, les mieux placés pour décider de l’avenir d’une œuvre une fois son auteur mort. On est en droit de s’interroger à qui appartient celle-ci et si, comme dans ce cas, lui donner une suite ne serait pas acte qui mériterait bien, pour le moins, un article vengeur de Super Blomkvist.

* David Lagercrantz, Millénium 4, Ce qui ne me tue pas (Det some inte dödar oss, 2015), trad. Hege Roel-Rousson, Actes sud (Actes noirs), 2015

* Eva Gabrielsson et Marie-Françoise Colombani, Millénium, Stieg et moi, Actes sud/Léméac, 2011

La Fille qui rendait coup pour coup (Millénium 5)

Dans les premières pages du cinquième volume de Millénium, La Fille qui rendait coup pour coup, Lisbeth Salander, « une sacrée dure à cuire », purge une peine de deux mois de prison : « Elle avait pris l’initiative de cacher un garçon autiste de huit ans, refusant de collaborer avec la police parce qu’elle estimait, à juste titre, qu’il y avait une fuite au sein de l’enquête. » Elle a par ailleurs (Millénium 4) démantelé un réseau criminel international. Là, elle décide de braver une autre prisonnière prénommée…. Benito (oui, oui, comme qui on sait !), qui exerce des violences sur les plus fragiles et notamment sur une jeune femme en butte à sa famille musulmane intégriste. Benito ne l’entend pas de cette oreille et met en action tout son réseau pour se venger. Dans le même temps, Mikael Blomkvist enquête, pour un article à paraître dans Millénium, sur des jumeaux qui auraient interverti leur identité et découvre que la Suède avait mis en place un « Institut d’État de génétique humaine et de biologie des races » avant la Deuxième Guerre mondiale, transformé en 1958 en « Institut de génétique médicale » d’Uppsala. Des études ont été menées sur la gémellité et c’est pourquoi Lisbeth avait été séparée de sa mère et de sa terrible sœur jumelle, passée aujourd’hui en Russie et toujours déterminée à la tuer. Comme dans le volume 4 de Millénium qu’il a signé, ou dans le roman Indécence manifeste consacré au mathématicien et décrypteur Alan Turing, David Lagercrantz nous entraîne dans une affaire qui est autant policière que scientifique – et politique. Les personnages sont là, tout comme le décor (essentiellement Stockholm) et l’ouvrage est plaisant à lire. On peut toutefois penser que la promotion dont il bénéficie est quelque peu exagérée, ce cinquième volume de Millénium n’est pas le polar de l’année.

* David Lagercrantz, La Fille qui rendait coup pour coup (Millénium 5) (Mannen som sökte sin skugga, 2017), trad. Hege Roel-Rousson, Actes sud (Actes noirs), 2017

La Fille qui devait mourir (Millénium 6)

À la lecture du volume 6 de la série Millénium, La Fille qui devait mourir, signé comme les deux précédents par David Lagercrantz, on a l’impression que le ton n’y est plus. Imagine-t-on ainsi Mickaël Blomkvist se dire « Ça alors... » quand il reçoit un mail de Lisbeth Salander, quelle que soit la teneur du message ? Les deux principaux personnages de la série avaient jusqu’ici parfaitement fait la paire, David Lagercrantz avait plus ou moins su respecter le cadre fixé par Stieg Larsson, ses personnages et leur émotivité à fleur de peau. Mais là, flop ! Super-Blomkvist est piteux, il va jusqu’à nouer une relation amoureuse avec une journaliste people et de droite... ! Pourquoi pas, mais sa brillante intelligence en semble affectée. Téléphonant à un Américain, source potentielle de renseignements sur une mort suspecte repérée à Stockholm et qui pourrait concerner le Ministre de la Défense, « ...il se présenta, puis hésita, ne sachant pas comment introduire l’affaire. Il décida de commencer par flatter son interlocuteur. » Le journaliste a perdu de son mordant ; heureusement il sera bientôt « dopé à l’adrénaline » et se remettra (littéralement) sur pied. Lisbeth, elle, est également plutôt mal en point. À la fin du volume, on la voit « indiciblement crasseuse, sa maigre silhouette étendue à plat ventre, le bras ensanglantée », mais « elle évoquait quand même un félin prêt à bondir ». L’intrigue est encore une fois tortueuse, impliquant sans grande surprise services secrets suédois et mafia russe, et la fin rocambolesque à souhait. Pas le meilleur volume de la série mais apparemment le dernier. (Attention, p. 134, à ne pas confondre la ville de Östersund et le détroit de l’Öresund !)

* David Lagercrantz, La Fille qui devait mourir (Millénium 6) (Hon som måste dö, 2019), trad. Esther Sermage, Actes sud (Actes noirs), 2019

Indécence manifeste

C’est à la vie d’un grand bonhomme que s’est attaqué David Lagercrantz dans ce roman, Indécence manifeste. Un grand savant au destin tragique, plutôt oublié de nos jours en dépit de divers hommages et d’émissions récentes de radio ou de télé, Alan Turing, né en 1912 et mort à Londres en 1954. Le mathématicien, qui avait eu un rôle prépondérant sur l’issue de la Deuxième Guerre mondiale (en décryptant les systèmes de communication secrets allemands) et qui engageait de très prometteuses recherches dans le domaine de l’intelligence artificielle, n’était pourtant pas en odeur de sainteté auprès de la CIA ni des services secrets britanniques et nombre de ses collègues le jalousaient ou lui tiraient dans le dos. En cause, son excentricité et plus encore son homosexualité, qui, arguait-on, pouvait donner lieu à des pressions et le contraindre à devenir espion à la solde de l’Union soviétique. Il fallait donc « avant tout nettoyer cet infâme marigot homo ». Vieille de plus d’un demi-siècle, l’affaire Oscar Wilde (1895) n’avait pas modifié les mentalités dans une bonne partie de notre monde occidental. L’homosexualité était toujours considérée comme une « indécence manifeste », selon l’expression alors consacrée par la justice anglaise (le titre français du roman de Lagercrantz est plus parlant que le titre suédois, Chute à Wilmslow). La paranoïa régnait, renforcée par le maccarthysme appliqué aux États-Unis. Avec la mort suspecte de Turing (un suicide ?), l’auteur du controversé 4e tome de Millénium relate ici un épisode particulièrement sombre de la Guerre froide et, surtout, trace l’esquisse de la biographie d’un éminent esprit scientifique. L’inspecteur Leonard Corell est chargé de l’enquête. Le fait que Turing ait été mis à l’index pour « déviance sexuelle » ne le dérange pas, au contraire, car la loi est la loi : « …les homosexuels sont nuisibles pour la société et (…) ils affaiblissent notre morale ». Mais peu à peu le doute s’empare de lui, lui le fils d’un homme qui, « toute sa vie, a prêché la tolérance et le respect », lui qui aurait pu exercer une profession plus en accord avec son intelligence et sa sensibilité, lui qui est si proche de sa tante, « suffragette et lesbienne », lui dont l’attrait pour les femmes est plutôt limité... La mort de Alan Turing bouscule ses préjugés et, quelque peu malgré lui, son enquête devient une réhabilitation de la victime. Indécence manifeste est à classer plus dans le genre espionnage, voire biographie, que policier ou thriller. David Lagercrantz s’intéresse ici à un personnage hors du commun, injustement poursuivi par la justice de son époque et en butte à des préjugés idiots. Une agréable surprise, que ce roman.

* David Lagercrantz, Indécence manifeste (Syndafall i Wilmslow, 2009), trad. Rémi Cassaigne, Actes sud (Actes noirs), 2016

Comment écrire un polar suédois…

Nul doute que Henrik Lange s’est amusé lors de la rédaction de cette bande dessinée, Comment écrire un polar suédois sans se fatiguer, présentée, en tant qu’objet, comme un pastiche des volumes de la collection « Actes noirs » d’Actes sud (où l’on trouve Stieg Larsson avec Millénium, Camilla Läckberg, Erik-Axl Sund, etc.). Lange nous livre ici le mode d’emploi pour, comme l’indique le titre, rédiger le parfait « polar suédois ». Bien sûr, l’humour est au rendez-vous et l’auteur insiste sur les points communs des ouvrages constituant non plus une branche du genre roman policier mais ce qui est quasiment devenu un genre en soi, le roman policier suédois. Son entreprise est heureuse, tant les éditeurs, en effet, publient de romans policiers suédois (ou nordiques) sans en vérifier la qualité. Nombre comportent les mêmes ingrédients : un enquêteur désabusé, en rupture de couple, avec un enfant qu’il (ou elle) ne voit plus guère ; des supérieurs carriéristes et peu au fait des difficultés sur le terrain, des collègues fatigués ou adeptes des méthodes fortes ; des suspects coupables de tout sauf du crime en question ; et des coupables qui ne sont même pas toujours punis… L’important, avance Henrik Lange, est que le livre finisse par être adapté au cinéma : « ce qui semble être l’unique but de son écriture » car alors, le tiroir-caisse se met à sonner. Il y a des recettes, dont pas mal d’auteurs usent et abusent et que nous critiquons sur ce site. Mais il nous semble que l’intérêt du roman policier nordique (et pas uniquement suédois) contemporain va au-delà de ces saillies justifiées. Il nous semble qu’à partir de la publication du premier volume (Roseanna, 1965) du « Roman d’un crime » (dix titres, 1965-1975) du couple Sjöwall-Wahlöö, le roman policier nordique a considérablement gagné en consistance : plus d’enquête pour l’enquête mais un travail d’investigation qui donne à voir la société et ses travers, autrement dit son envers. Bien sûr, ce renouveau dans l’écriture a entraîné une systématisation de certaines pratiques et surtout, le succès rencontré a incité des auteurs à signer un polar afin d’assurer leur gagne-pain. Beaucoup – trop – de romans policiers nordiques sont édités aujourd’hui et forcément tous ne sont pas des chefs-d’œuvre. Mais la plupart, grâce, justement et peut-être, à ces recettes, ne sont pas franchement mauvais. Ce qu’estime Henrik Lange, d’ailleurs, car pour écrire son livre, combien a-t-il dû en lire, des polars !

* Henrik Lange, Comment écrire un polar suédois sans se fatiguer (Lektionner i mord, 2015), trad. Hélène Duhamel, Çà et là, 2015

Les Crimes de nos pères

L’œuvre de certains auteurs bonifie au fil de leurs parutions. Ainsi est-ce le cas pour Åsa Larsson – pour preuve, son dernier roman, Les Crimes de nos pères, dont l’action se situe comme de coutume avec elle en Laponie, dans la région de Kiruna et du Tornedalen. Une candidate au suicide « ...composa le 112. Exposa la situation. Elle se trouvait sur une île au milieu du Torneälven avec deux cadavres dans la même pièce. Oui, ils avaient bien compris. (…) Un sur le canapé et un dans le congélateur. » Ragnhild Pekkari se voit donc contrainte de reporter son suicide. « ...Prévenez Rebecka Martinsson, tant que vous y êtes », ajoute-t-elle. « Elle est procureure de la Chambre, là-bas. Parce que le type dans le canapé, Henry Pekkari, c’est son oncle maternel. Et moi je suis sa tante. » Deux morts, puis bientôt deux autres corps sont découverts, deux jeunes prostituées apparemment, aux mains de la mafia russe vers laquelle les soupçons convergent. Au-delà de l’intrigue proprement dire, relativement crédible mais si souvent traitée dans le roman policier (trafics de drogue, contrôle d’un territoire par la mafia russe, corruption locale...), il convient de relever dans ce roman la densité de chaque personnage. Le travail domestique des femmes est décrit avec un humour jaune : la policière Anna-Maria Mella « déclencha une opération coup de poing dans sa cuisine. Elle mit un poisson au four, une casserole de pommes de terre sur le feu, déblaya la table de la cuisine, jeta les journaux dans le sac de collecte et posa le courrier sur le tas grandissant des choses-à-traiter-plus-tard. » Sa part de tâches domestiques ? Ou beaucoup plus ? Car c’est loin d’être terminé : « Elle vida le lave-vaisselle, le remplit, secoua le sac-poubelle pour tasser les ordures et pouvoir le fermer. » Et ainsi de suite, puisque la journée d’une femme « au foyer » peut se prolonger indéfiniment ! Ailleurs dans le roman, un prédicateur apparaît pour ce qu’il est : un demeuré cruel, avide de pouvoir. Quant à la boxe, le regard d’un journaliste semble suivre l’entraînement de Börje Ström pour devenir boxeur professionnel (de superbes pages sur ce sujet). Enfin, la ville de Kiruna, « l’hôte idéal pour un bon gros parasite » (autrement dit, pour des détournements de fonds à grande échelle), en plein déménagement (bâtie sur des galeries de mines, elles menace d’être ensevelie et sa reconstruction à proximité a lieu ces temps-ci) est aussi un personnage du roman : « Pourtant, elle était d’une discrétion étonnante, la mine, qui rongeait implacablement par en dessous cette ville à la con. » Ce gros roman (six cents pages) avec ses thématiques variées est sans doute et de loin le meilleur de cette série dont Rebecka Martinsson est le personnage central, héroïne que Åsa Larsson annonce vouloir abandonner. Un grand roman policier.

* Åsa Larsson, Les Crimes de nos pères (Fädernas missgärningar, 2021), trad. Anne Karila, Albin Michel, 2022

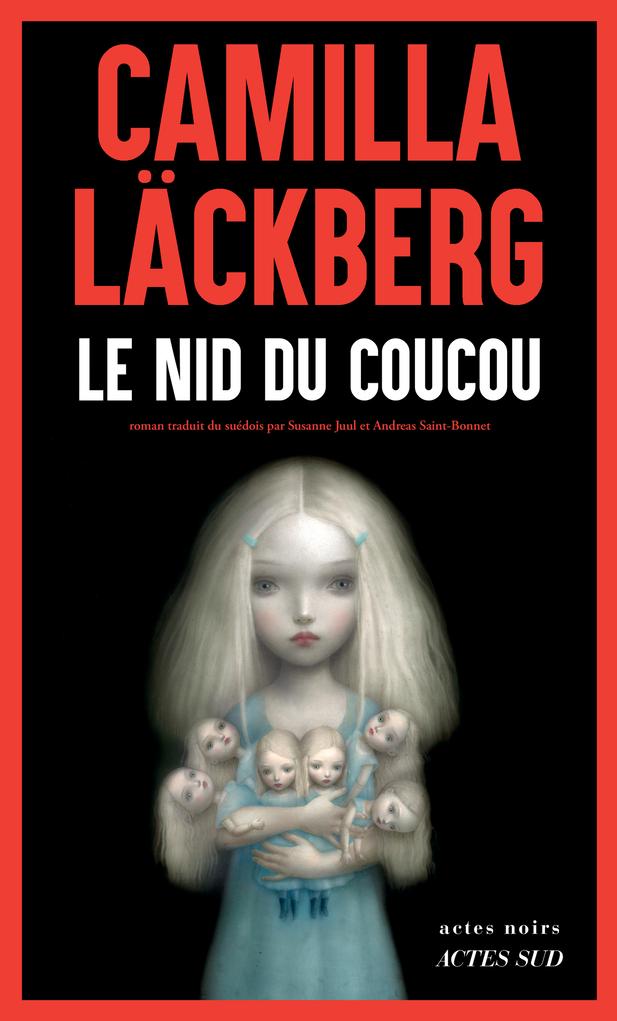

Le Nid du coucou

Avec Le Nid du coucou, voici le retour de l’écrivaine Erica Falck et de Patrick Hedström, son policier de mari, le onzième volume de la série. « Leur famille était parfaite. Tout simplement parfaite », rappelle Camilla Läckberg, avant d’entraîner ses personnages dans une aventure sanglante. Sur son île privée au large de Fjällbacka, Henning Bauer, « l’un des plus célèbres auteurs suédois », attend, émoustillé, le coup de téléphone lui annonçant qu’il sera le prochain lauréat du prix Nobel de littérature. Dans le même temps, dans une galerie d’exposition de la petite commune touristique, Rolf Stenklo, artiste photographe, est retrouvé assassiné. Bien que tourmentée par les premiers signes de ce qu’elle pense être la ménopause, Erica ne saurait se désintéresser de l’enquête, d’autant plus qu’elle a appris que la ville de Fjällbacka compterait un « meurtre non élucidé ». Elle n’écrit pas des livres par hasard ! « Sa qualité première en tant qu’écrivain – sa curiosité insatiable et, parfois, son empressement – n’était pas automatiquement une qualité première en tant qu’être humain. » Camilla Läckberg se risque à l’humour dans ce roman, ce qui n’est pas sa spécialité. Ainsi, après avoir énuméré les tourments de son héroïne face à l’arrivée de son éventuelle ménopause, elle évoque une ablation de l’utérus : « mais la méthode lui semblait un brin radicale. Elle avait déjà du mal à se faire couper les cheveux sans souffrir d’angoisse de la séparation. » Le Nid du coucou s’inscrit parfaitement dans la série consacrée à Erica Falk et Patrick Hedström. Roman dans l’air du temps, avec au centre le meurtre d’une transgenre quarante ans plus tôt. Après La Cage dorée ou Des Ailes d’argent, les droits des femmes et les droits des minorités sexuelles sont des thèmes qui préoccupent toujours Camilla Läckberg. Celle-ci sait emmener ses lecteurs avec elle, leur donner envie de tourner les pages pour découvrir les mystères de la commune où se déroulent ses intrigues et des individus qui y vivent. Comme à son habitude, la structure familiale est le lieu de toutes les turpitudes, où les meurtres les plus affreux sont commis souvent en toute impunité. Et comme toujours également, les rebondissements les plus osés abondent jusqu’aux dernières pages. Camilla Läckberg en pleine forme.

* Camilla Läckberg, Le Nid du coucou (Gökingen, 2022), trad. du suédois Susanne Juul & Andreas Saint-Bonnet, Actes sud (Actes noirs), 2024

La Cage dorée

Étonnante Camilla Läckberg ! Nous connaissions sa série avec l’écrivaine Erika Falk et Patrick Hedström, son policier de mari. Voici qu’avec La Cage dorée, elle nous propose un roman autre, totalement (même si l’écriture est toujours la sienne : simple, composée de phrases courtes, avec une intrigue toujours relancée), toujours dans le domaine policier, mais bien plus original que les précédents. Faye (ou Matilda, selon son prénom de naissance, qui la rattache à une période qu’elle n’a cesse d’oublier) est une femme qui semble avoir tout pour elle : un mari riche et célèbre, une jolie fillette, une vie luxueuse à Östermalm, le quartier huppé de Stockholm... « S’il était heureux, j’étais heureuse. » Pourtant, tout se délite lorsqu’elle découvre que Jack, cet époux qui lui doit tant, ne l’aime plus et qu’il l’a déjà remplacée. Faye est une femme de caractère : naguère, lorsque l’un de ses premiers amants a menacé de révéler son passé, elle n’a pas hésité à le tuer. Personne ne l’a jamais appris et les remords ne l’ont pas accablée. Aujourd’hui, après une période d’abattement, elle décide de prendre les choses en main et de ruiner Jack. N’est-elle pas à l’origine de sa fortune ? Dans ce but, elle créée sa société de cosmétique baptisée Revenge. Pour les femmes qui ont à se venger des hommes. « La plupart des femmes sont des blessées de guerre. D’une certaine façon. » Le concept est inédit et marche très bien en ces temps de dénonciation des abus masculins. Deux parties pour ce roman : la première, la présentation de Faye ; la deuxième – la vengeance – est un peu expédiée, dommage (que cette société, Revenge, est vite montée !), mais l’ensemble tient bien la route. Peut-être que le comportement de Jack, s’il est bien présenté avec les femmes, l’est moins avec ses employés – un vrai prédateur social, mais le type de personnage n’est pas inconnu, il encombre les sphères de responsabilité de notre société, beaucoup, à l’ère MeToo, ont eu droit aux (dés-)honneurs des médias. Avec La Cage dorée (premier titre d’un diptyque annoncé), Camilla Läckberg prend place, avec brio, entre, disons, Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor et Chasseurs de têtes de Jo Nesbø – deux bonnes références, non ?

* Camilla Läckberg, La Cage dorée (En bur av guld, 2019), trad. Rémi Cassaigne, Actes sud (Actes noir), 2019

Femmes sans merci

Le mouvement contre les violences faites aux femmes par les hommes est légitime et divers écrivains nordique s’en inspirent ces temps-ci (songeons à Arnaldur Indriðason avec Les Fantômes de Reykjavík, par exemple). La dénonciation est une chose ; Camilla Läckberg va plus loin dans ce nouveau roman, Femmes sans merci, qui s’inscrit dans la continuité de son dernier, La Cage doré. On peut trouver d’ailleurs le titre excessif, car si ces femmes deviennent « sans merci », ce n’est qu’au terme de longues souffrances, après bien des hésitations et des renoncements. Sans doute se sont-elles tues ou ont-elles pardonné trop longtemps. Un jour elles n’en peuvent plus. Individuellement, elles n’ont que très peu de chances d’être entendues. C’est pourquoi les trois femmes au centre de ce volume, qui a priori ne se connaissent pas, vont unir leurs efforts pour se débarrasser de leurs tortionnaires. « Il se pencha pour l’attraper par les cheveux. Attira sa tête vers la sienne. (…) ‘Ça va être la ceinture, siffla-t-il. Tu vas goûter à la ceinture, sale chienne.’ » Le succès, pour ces trois femmes, nous semble un peu trop facile, mais... pourquoi pas ? Un court roman (cent trente pages) qui renouvelle intelligemment la bibliographie de cette vedette des médias suédois qu’est Camilla Läckberg.

* Camilla Läckberg, Femmes sans merci (Kvinnor utan nåd, 2018), trad. Rémi Cassaigne, Actes sud (Actes noirs), 2020

Des Ailes d’argent

Après La Cage dorée et Femmes sans merci, voici Des Ailes d’argent. Camilla Läckberg continue de nous relater le combat de Faye pour maintenir à flots Revenge, sa société de cosmétique. C’est bien mené, encore une fois, mais ce milieu des affaires et de l’argent finit par lasser. Aujourd’hui, Faye est avisée que des inconnus tentent de prendre le contrôle de Revenge. Elle rentre à Stockholm (elle vit en Italie, avec sa fille, qui a été donnée pour morte, tuée par Jack, son ex-époux). Jack vient de s’évader de prison, en compagnie du père de Faye, un salopard qui brutalisait sa femme. Elle a donc deux hommes déterminés à ses trousses. Elle se remémore ses jeunes années, ce père violent, son frère qui l’imite bientôt et la viole, incitant ses copains à agir de même. « ...Il y a certaines choses dont l’État de droit se lave les mains, même si les politiciens prétendent le contraire » – comme la violence que des hommes exercent contre les femmes ou contre les enfants. « Le monde n’avait pas besoin d’hommes comme (eux). Qui frappaient, terrorisaient et violaient. » Heureusement, « Faye n’abandonnait jamais. Elle rendait les coups. » L’intelligence, la malignité (dont le bons sens du terme) et la solidarité (la sororité, en l’occurrence) contre ces saligauds ? Avec de l’argent comme combustible. Trop, ce n’est plus crédible. Autant La Cage dorée avait été une agréable surprise, relayée par Femmes sans merci, autant ce volume déçoit. Il semble qu’un autre suivra.

* Camilla Läckberg, Des Ailes d’argent (Vingan av silver, 2020), trad. Rémi Cassaigne, Actes sud (Actes noirs), 2020

Sans passer par la case départ

C’est une jeunesse à l’abri des soucis financiers qui se retrouve pour fêter le réveillon de la nouvelle année dans un quartier huppé de Stockholm – mais pas forcément épargnée par les blessures de l’existence. Ainsi commence Sans passer par la case départ, le dernier roman, ou plus exactement la longue nouvelle, de Camilla Läckberg. Quatre jeunes, deux femmes et deux hommes à peine majeurs, Liv, Martina, Anton et Max, plus sympathiques l’un que l’autre, qui décident de jouer au Monopoly afin de tuer le temps – en attendant l’arrivée du traiteur, puis les feux d’artifice. Pour pigmenter le jeu, ils en changent les règles. Ajoutent « action » et « vérité ». Comme, pour Max, se raser le crâne. Ou, pour Anton, demander à la jeune Asiatique venue livrer les plats du traiteur de lui faire une fellation. Tous bien sympathiques, disait-on. « Max se dit que l’idée d’introduire ces nouvelles règles stupides dans le jeu de Monopoly, oui, toute cette soirée est finalement bien puérile. Malsaine. » Dans la maison d’en face, ce sont leurs parents qui font la fête. Les mêmes, en plus cons encore, et avec le pouvoir propre à leur fortune et à leur statut social. La soirée dégénère. « Est-ce que c’est pas ça qu’on veut, au fond ? Que tout ce beau monde crève ? » La conclusion peut laisser le lecteur sur sa faim. Les quatre protagonistes remplaceront leurs aînés. Les mêmes, donc, en plus teigneux, en plus irrespectueux d’autrui, si c’est possible. Inquiétant.

* Camilla Läckberg, Sans passer par la case départ (Gå i fängelse, 2021), trad. Susanne Juul, Actes sud (Actes noirs), 2021

La Boîte à magie

À Stockholm, Tuva, mère célibataire, est retrouvée morte à l’intérieur d’une « boîte à magie », le corps transpercé par des épées. Quel fou peut s’être rendu coupable de ce meurtre ? Pour progresser dans son enquête, la policière Mina Dabiri et son équipe font appel à Vincent Walder, célèbre « mentaliste » et spécialiste des tours de magie. « Je suis têtue, déterminée et je n’ai pas peur de penser de façon non conformiste », se présente-t-elle, se rappelant que, selon les sites internet, un « mentaliste était quelqu’un qui, en usant de psychologie, de force de persuasion et de tours divers, donnait l’illusion d’avoir des facultés paranormales ». D’autres crimes sont commis, laissant penser que l’assassin exécute un macabre compte à rebours. Vite, la numérologie à la rescousse ! « Le meurtre d’Agnes a eu lieu le 13 janvier à 14 heures. Nous avons donc 13-1-14. Ou peut-être 14-13-1. Mais Agnes était aussi marquée par le chiffre 4. Faut-il l’ajouter ? Est-ce 4-14-13-1 ? Ou faut-il mettre le 4 à la fin ? » Les pistes s’entrecroisent, multiples, mais heureusement, « le meurtrier veut qu’on trouve la solution ». Car sans l’aide du coupable, la police ne parviendrait évidemment pas à grand-chose. On n’est pas loin de l’univers de Lars Kepler, autre star du polar suédois, et de son hypnotiseur au service de la loi. Le personnage de Mina est plutôt réussi, avec sa peur phobique des microbes. « Une femme presque maladroitement franche, directe, loin des convenances exigées dans les relations sociales... », dont Vincent Walder va s’éprendre. Mentaliste et présentateur à la télévision suédoise, Henrik Fexeus (né en 1971) s’associe dans ce roman à Camilla Läckberg, qui élargit sa palette après la série Erika Falck et Fjällbacka et celle avec ses femmes qui se vengent de l’oppression masculine (La Cage dorée, Sans passer par la case départ, etc.). En dépit de toutes ses invraisemblances et des récurrences du roman policier d’aujourd’hui, La Boîte à magie est un livre bien construit et le commencer, c’est prendre le risque de ne plus en décrocher.

* Camilla Läckberg/Henrik Fexeus, La Boîte à magie (Box, 2021), trad. Susanne Juul, Actes sud (Actes noirs), 2022

Le Culte

Quand son père va le chercher à l’école maternelle, Ossian, cinq ans, a disparu. Tout laisse à croire qu’il a été enlevé, comme une fillette deux ans plus tôt, affaire à ce jour non résolue. Un groupe de policiers, dont Mina Dabiri (cf. La Boîte à magie, le premier volume de la série), est chargé de l’enquête. Mais les pistes conduisent à des impasses et décision est prise de contacter de nouveau le mentaliste Vincent Walder. « Et si c’était seulement lui qui, une fois de plus, voyait du sens là où il n’y en avait pas ? » Le bonhomme monte des spectacles sur scène pour démystifier ce que son public prend pour de la magie. Grâce à de multiples indices que lui seul perçoit, il saisit le dessous des choses, pourrait-on résumer. Peu crédible que les autorités fassent appel à ce type d’individus, mais c’est le parti pris de cette série coécrite par Camilla Läckberg et Henrik Fexeus. L’enquête piétine, d’autres enfants sont enlevés. Un politicien d’extrême droite s’empare du malaise pour progresser électoralement. « La Suède n’est plus un pays où nos enfants sont en sécurité ! Cette Suède où nous pouvions laisser nos enfants jouer sans surveillance n’existe plus. Le danger guette à chaque coin de rue ! Et c’est nous-mêmes qui l’avons introduit, qui sommes allés le chercher loin de chez nous », s’indigne le leader de Sveriges Framtid (toute ressemblance avec les SD serait... non fortuite !). Disons que les deux tiers du roman sont agréables à lire, tout s’imbrique plutôt bien. La fin, en revanche, est plus difficile à absorber, plus rien n’est convaincant. Comme dans un certain nombre de romans policiers, on ne comprend absolument pas pourquoi un individu décide abruptement d’en éliminer quantité d’autres. « Tout est souffrance, la douleur purifie. » La folie peut tenir lieu d’explication mais lorsque c’est systématique, cela devient lassant. « L’explication que j’ai eue ne me semble pas tenir la route, mais je crois qu’elle nous fournit quand même une partie de la réponse », convient Vincent Walder. Le lecteur ne peut qu’acquiescer, dubitatif.

* Camilla Läckberg/Henrik Fexeus, Le Culte (Culte, 2022), traduction du suédois Susanne Juul, Actes sud (Actes noirs), 2023

Chacun sa vérité

« Détective privé. Si la police ne peut rien pour vous, n’hésitez pas à faire appel à moi. » Ainsi Kouplan, « détective sans-papiers » pourvu de ce « nouveau nom », fauché et attentif à ne pas croiser le chemin de la police, propose-t-il ses services sur le plus grand site de petites annonces de Suède. Il ne correspond pas exactement à l’idée que la femme qui le contacte se fait d’un enquêteur : « …Il ne peut s’agir en aucun cas de l’adolescent en tenue délavée qui se plante sous son nez et lui adresse un regard interrogateur (…) Il doit avoir plus de quatorze ans, mais pas plus de dix-huit. » En réalité, cet « homme aux airs de garçon » a vingt-cinq ans, il est iranien d’origine. Est-il capable de retrouver la fillette qui a disparu ? Il s’invente un passé, un CV, pour l’occasion. Pour être crédible et… embauché par cette femme qui, il ne sait d’abord pas pourquoi, ne tient pas à aviser la police de la disparition de Julia, sa fille. Sara Lövestam a déjà publié plusieurs livres, qui lui ont assuré un certain succès (songeons à ce beau roman intitulé En route vers toi). Ce n’est pas sans talent qu’elle s’aventure aujourd’hui dans le domaine de la littérature policière, en mettant en scène un enquêteur au profil peu courant, totalement à l’opposé des « privés » auxquels le genre a habitué ses lecteurs – si ce n’est que Kouplan est lui aussi toujours dans la dèche. Mais sans doute faut-il lire Chacun sa vérité comme un pastiche de roman policier et plus encore comme un roman, tout simplement, qui joue sur la vraisemblance et la fiction et dont la toile de fond serait l’immigration et en l’occurrence les difficiles conditions d’accueil en Europe des migrants. Un second volume semble être d’ores et déjà annoncé.

* Sara Lövestam, Chacun sa vérité (Sanning med modofikation, 2015), trad. Esther Sermage, préf. Marc de Gouvenain, Robert Laffont (La bête noire), 2016

Ça ne coûte rien de demander

« Comment trouver quelqu’un qui ne soit personne ? » s’interroge Jenny Svärd, conseillère municipale soucieuse de réussite (une « femme qui grimpe inlassablement les échelons »), en quête d’une personne capable de lui venir en aide : elle a été délestée de 200 000 couronnes par Amanda, son ex-compagne. Outre l’argent, qu’elle souhaite récupérer, elle aimerait aussi se venger. Sans emploi depuis un moment, Kouplan en est réduit à récupérer des canettes dans les poubelles, pour les consignes. Il l’entend se plaindre au téléphone. Ça ne coûte rien de demander, se dit-il, proposant aussitôt ses services. Et voilà le jeune sans-papiers, androgyne ou transsexuel d’origine iranienne, embringué dans une enquête qui l’amène à revoir ses maigres certitudes. Car s’il retrouve vite Amanda, celle-ci le persuade de sa bonne foi (elle avait besoin d’argent pour soigner sa vieille mère, en Colombie) et il est tout prêt à se retourner contre son employeure initiale. « Oui, il a bien le sentiment de s’être fait pigeonner. (…) Doit-il se considérer comme un idiot ? » Mais bien sûr, des rebondissements le conduisent à reconsidérer l’ensemble de l’affaire. Pas de violence gratuite, pas de lourde morale… Tout est ici bien sympathique, presque trop, et ne suffit pas à emporter notre adhésion.

* Sara Lövestam, Ça ne coûte rien de demander (Önska kostar ingenting, 2015), trad. Esther Sermage, Robert Laffont (La bête noire), 2018

Libre comme l’air

Libre comme l’air est la troisième enquête de Kouplan, improbable détective privé mis en scène par Sara Lövestam. Dans l’attente d’une nouvelle demande de papiers qui le rendra « libre comme l’air », le voici obligé de se cacher dans Stockholm, partageant un sordide refuge sous les rails du métro avec Grand-Mère et Will, deux junkies. Quand une femme de la bonne société le contacte parce qu’elle croit que son époux la trompe, Kouplan s’embarque dans une enquête plus délicate qu’elle ne le semblait. « D’autres naissent avec des portefeuilles de valeurs, mais les gens comme lui sont obligés d’aller chercher les opportunités là où elles se trouvent. »

* Sara Lövestam, Libre comme l’air (Luften är fri, 2016), trad. Esther Sermage, Robert Laffont (La Bête noire), 2019

Là où se trouve le cœur

Quatrième et semble-t-il dernier volume mettant en scène le détective-malgré-lui Kouplan, imaginé par Sara Lövestam : Là où se trouve le cœur. Le voici aujourd’hui dans une position plus confortable qu’auparavant. Outre d’un permis de séjour, il dispose d’un logement, une colocation avec deux jeunes hommes, et d’un emploi dans une médiathèque. Loin l’époque où « il s’appelait Nesrine, il ressemblait à une Iranienne aux traits doux et aux joues de velours, avec un corps d’adolescente. Aujourd’hui, cela fait presque quatre ans qu’il prend de la testostérone, et sa mâchoire recouverte d’un début de barbe noire et broussailleuse est devenue carrée. » Tout irait vraiment bien pour lui s’il avait des nouvelles de son frère, sans doute réfugié lui aussi en Suède, et de ses parents. Comment le retrouver ? Son enquête va l’amener à remettre les pieds dans ce kebab où il avait été employé lors de son arrivée dans le pays et à monter un stratagème pour se venger des deux patrons, esclavagistes des temps modernes, et libérer leurs salariés. « Est-ce que tu as capturé des criminels, ou bien est-ce que tu as plutôt analysé l’état d’esprit des gens autour de toi pour mettre de l’ordre dans leurs relations ? » questionne son frère, retrouvé, estimant que Kouplan/Nesrine/Daniel agit plus comme un psychologue que comme un policier amateur. Une série sympathique plus que palpitante.

* Sara Lövestam, Là où se trouve le cœur (Finns det hjärterum, 2017), trad. Cecilia Klintebäck, Robert Laffont (La bête noire), 2020

Littérature prolétarienne et roman policier suédois (Thierry Maricourt)

La littérature compte des genres différents et passer de l’un à l’autre, aussi bien pour un auteur que pour un lecteur, n’a parfois rien de l’évidence. Un écrivain catalogué auteur de romans policiers aura grand mal à publier un roman en collection blanche ou un essai – et vice-versa – tant les éditeurs et les lecteurs sont sur ce point frileux. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, exemples à l’appui. La transversalité est moins difficile en Europe du Nord, ce qui, accessoirement, confirme la porosité littérature prolétarienne-roman policier. Posons juste cette affirmation en préambule avant de nous interroger sur les liens que nous supposons exister entre la littérature prolétarienne et le roman policier suédois (le roman policier nordique présente des caractéristiques semblables, songeons aux ouvrages de l’Islandais Arnaldur Indriðason ou du Norvégien Gunnar Staalesen, mais limitons-nous ici aux Suédois). Pour avoir étudié longuement les deux genres(1), nous distinguons nombre de traits qui leur sont communs et qui, à notre connaissance, n’ont quasiment jamais été relevés – parce que la littérature est aussi une histoire de camps retranchés.

Si la littérature prolétarienne n’a jamais connu qu’un succès d’estime en France, Henry Poulaille, son chef de file, regrettant lui-même que ses auteurs n’étaient pas lus par le public à destination duquel ils écrivaient, en Suède la situation a été toute autre. L’existence dans les pays scandinaves des « Folkehøjskoler », ces « Hautes écoles populaires » initiées par le pasteur Grundtvig (1783-1872) en son temps(2), a sans doute plus que contribué au succès d’auteurs issus des rangs du prolétariat, et c’est aussi parce que ces cours existaient que des prolétariens ont pu prendre la plume et se voir publiés. De manière autre qu’avec l’instruction publique en France, le savoir, dans les pays nordiques, a été démocratisé relativement tôt. Les adultes ont été conviés à se l’accaparer – alors qu’en France cette transition est passée essentiellement par les enfants dans les écoles. Les Bourses du travail, qui ont eu cette vocation lors de leur création (dernière décennie du XIXe siècle), ne l’ont jamais réellement exercée si ce n’est de façon ponctuelle, sur de courts laps de temps. (Quid de l’éducation populaire dans les Comités d’entreprise ?) Dans les Pays nordiques, les adultes qui travaillaient ont été conviés à découvrir les pans du savoir qui les intéressaient, présentés souvent par des autodidactes comme eux, et ceci sans obtention de diplômes à la clé : l’acquisition du savoir pour un profit personnel, et rapidement collectif, et non pas uniquement pour pouvoir devenir « employable » selon un peu joli terme aujourd’hui à la mode en France.

Ce que l’on a appelé l’État-providence à la suédoise est directement issu de cette démarche, permettant à des paysans et à des ouvriers d’accéder à des fonctions politiques et d’influer efficacement sur la vie publique du pays(3). Pensons à August Palm (1849-1922) selon qui il revenait aux travailleurs de défendre leurs propres intérêts, puis à Hjalmar Branting (1860-1925), sorte de Jaurès suédois dont le lointain descendant, Olof Palme (1927-1986), a été assassiné par un Villain dont l’identité demeure encore inconnue en dépit d’un jugement ultime. Dans le domaine de la littérature, le courant prolétarien a vite été puissant(4), avec l’émergence d’auteurs qui ont véritablement été lus en Suède et quelquefois à l’étranger (Ivar Lo-Johansson, Vilhelm Moberg, Moa Martinson, Folke Fridell, etc.) et le Prix Nobel de littérature décerné à deux d’entre eux conjointement en 1974 : Harry Martinson et Eyvind Johnsson.

Très court préambule pour indiquer que lorsque le genre du roman policier suédois est devenu un phénomène de librairie, voire de société, en Europe et dans le monde, il s’insérait dans une tradition littéraire déjà ancienne. Si l’on peut dater de la parution du premier volume de Millénium (Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes, 2005 en Suède) puis des deux suivants (La Fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette, 2006, et La Reine dans le palais des courants d’air, 2007) l’enthousiasme généralisé pour ce courant, des auteurs antérieurs à Stieg Larsson (1954-2004), avaient déjà connu de beaux succès. Précisons qu’aujourd’hui de très nombreux titres ont été publiés, le meilleur côtoyant le pire, et que nous ne mentionnons ici que ceux, une bonne part, donc, en lien de près ou de loin avec la littérature prolétarienne.

À partir du milieu des années 1960, le couple Maj Sjöwall (1935-2020) et Per Wahlöö (1926-1975) a publié une série romanesque en dix volumes baptisée Le Roman d’un crime. Mettant en scène l’inspecteur Martin Beck, celle-ci fait la part belle au travail d’enquête de tout un commissariat – et éventuellement des collègues extérieurs (comme l’avait fait Ed McBain aux États-Unis dans ses aventures du 87e District, que Maj Sjöwall a traduit). Premier volume : Roseanna (1965) ; dernier : Les Terroristes (1976). Les deux auteurs ont des convictions politiques revendiquées. Marxistes, appelant à la révolution, le « crime » qu’ils entendent relater est celui commis par le régime social-démocrate suédois à l’encontre de sa population – embourgeoisée à coups de réformes. Plutôt que des essais ou des pamphlets qui ne touchent que les convaincus, estimaient-ils, un roman policier saurait convaincre les lecteurs-électeurs. Leur héros ? Martin Beck, un personnage assez falot, mal dans sa peau, dont la vie avec son épouse n’est pas épanouissante, qui n’a pas de vrai ami (sinon un collègue, son double, Lennart Kolberg) et qui ne cesse de s’interroger sur le pourquoi de son boulot. Le futur modèle des dizaines de romans policiers nordiques à venir. Rappelons donc la réédition par Rivages (de 2008 à 2010) de ces dix volumes, avec à chaque fois la préface d’un auteur célèbre de polar, pour rendre hommage au couple précurseur (dont Henning Mankell, mais aussi Arne Dahl, Leif GW Persson, Jan Guillou, Jo Nesbø, Liza Marklund, Håkan Nesser, Anne Holt, pour ne citer que des Nordiques). Un flic qui pense que le problème n’est pas tant le criminel que la société dans laquelle il vit – la société qui produit ce criminel. Logiquement, donc, en butte à sa hiérarchie, dont il n’a cure, lui qui n’est absolument pas carriériste ni porté vers l’hédonisme.

Ce qu’il est intéressant d’observer ici, dans le sillage de Martin Beck, est la répartition du travail policier. Le commissariat est un lieu d’exploitation de l’homme par l’homme comme un autre. La hiérarchie est pesante et les enquêtes sont vues d’en bas, en général, par les flics de terrain. Bureaucratie inadéquate, hiérarchie contraignante, manque récurrent de personnel, formations inadaptées... Autant de revendications sous-jacentes ou clairement formulées, largement abordées ensuite chez Mankell. Le travail policier n’est pas mieux rémunéré ni plus valorisé qu’un autre travail salarié. Ne croirait-on pas entendre les représentants syndicaux des policiers français ?

En France, ce qui a été appelé le néo-polar dans les années 1970-1980, avec des auteurs comme Jean-Patrick Manchette, Frédéric H. Fajardie et plus encore Didier Daeninckx, participe de cette démarche. Pas forcément prolétarien au sens strict mais pas loin. Les gestes du travail peuvent être minutieusement décrits dans des ouvrages qui sont rangés en librairie et en bibliothèque dans les rayons « policiers ». L’influence Sjöwall-Walhöö est perceptible, pourtant jamais, nous semble-t-il, revendiquée par les membres de ce courant. Sans doute peut-on parler d’idées soixante-huitardes en circulation, autrement dit d’air du temps.

Il y a un parallèle à faire avec le roman dit collectif de Josef Kjellgren (1907-1948), Les Hommes de l’Émeraude (5) et sa multiplicité de personnages. Marin avant d’être écrivain et laudateur de l’internationalisme prolétarien, Kjellgren place dans ce roman des hommes sur un navire. Au quotidien, et plus encore lorsque survient une tragédie, ils n’ont qu’une solution pour s’en sortir : faire preuve de solidarité. Les rivalités humaines s’estompent au profit d’une unité de classe – plus que professionnelle. Sous la plume de Sjöwall-Wahlöö, le travail policier peut être du même ordre. L’enquête proprement dite importe alors assez peu. Le « comment ? » s’éclipse, remplacé par un « pourquoi ? » obsessionnel.

Les ancêtres du roman policier suédois (Maria Lang, Olov Svedelid, Ann Mari Falk, Stieg Trenter, etc.) sont définitivement largués. Chaque membre de l’équipe de policiers trouve sa place, avec ses qualités et ses défauts, à peu près comme les salariés sont censés le faire dans une entreprise classique. Leur efficacité est aussi fonction de leur positionnement sur l’échelle professionnelle (songeons, à rebours, aux policiers incapables chez Sjöwall-Wahlöö, Mankell ou plus encore, à foison, chez Leif GW Persson). Leur inefficacité les pousse à démissionner (Lennart Kolberg, Kurt Wallander, etc.).

Le Kurt Wallander de Mankell, dont le succès, d’abord moindre mais plus inscrit dans la durée, est préalable d’une bonne décennie à celui de Stieg Larsson, est grandement inspiré de Martin Beck. Mais il vit une trentaine, une quarantaine d’années plus tard. La Suède n’est plus la même, le monde a changé. Profondément. La mondialisation apporte plus de soucis que de satisfactions – et des soucis de grande ampleur dont, de nouveau, pâtissent essentiellement les individus de condition modeste. Une nouvelle criminalité semble se faire jour. Adieu les petits malfrats comme par hasard souvent finlandais, place au banditisme sans frontière, à l’instar du capitalisme mondialisé d’aujourd’hui. Kurt Wallander est un social-démocrate dépassé par les événements et qui assiste à l’effritement social de son pays, alors que Martin Beck pouvait encore croire aux vertus de la « société de bien-être » suédoise (« Folkhemmet ») des années 1950-1960.

Plus que jamais et comme l’ont toujours affirmé les auteurs de polars de toutes nationalités, le personnage du policier est le mieux à même de discerner l’évolution de la société. Les inégalités sociales et les injustices constituent une part importante des causes de cette criminalité. Wallander s’arrache les cheveux de dépit lorsqu’il en vient à cette conclusion, et ce dans chaque volume, contre laquelle, malgré ses efforts, il ne saurait faire le poids. Il n’est qu’un élément de l’édifice social, un rouage qui ne fera pas vaciller l’ensemble. Mettre à jour la vérité, ce à quoi il parvient car la jugeote et le courage ne lui manquent pas, ne suffit pas. La délinquance, la criminalité se greffent sur un corps social en déliquescence. La lutte de classes existe toujours et aujourd’hui elle est plus cruelle que jamais, voici ce qu’il se dit.

Voici ce que se disent pratiquement tous les policiers au centre des polars signés par des auteurs nordiques. Dès lors, inutile de suivre les pérégrinations d’un personnage issu du monde du travail, comme Siv Dahlin, l’héroïne des romans de Aino Trosell (née en 1949), femme de chambre dans des hôtels de la région montagneuse du Jamtland où des estivants viennent skier, pour être en immersion dans la littérature prolétarienne. Le monde du travail s’exprime par la bouche de policiers qui n’en peuvent mais. Si la société va si mal, c’est parce que règne une iniquité à tous les niveaux, prônée par les dirigeants politiques et relayée par les industriels et autres nantis, l’élite économique. Qu’ils essaient de se voiler la face ou non, ces agents de l’État l’admettent à un moment ou à un autre. Le premier tome de Millénium repose sur ce constat, la corruption économique résulte du capitalisme, elle lui est subséquente, intrinsèquement, que les deux tomes suivants ne font que décliner. Les premiers articles publiés de Kjell Eriksson (né en 1953) portaient sur son métier d’horticulteur. Après avoir rencontré l’écrivain Ivar Lo-Johansson (1901-1990), il se mit à signer des romans policiers au ton très prolétarien : lire par exemple sa série centrée sur l’enquêtrice Ann Lindell (La Terre peut bien se fissurer (6), etc.). Littérature prolétarienne signifie littérature écrite par des auteurs prolétariens, c’est-à-dire qui sont au moins passé par le monde du travail (autre qu’intellectuel) – sinon, parlons plutôt de littérature populiste, aurait sans doute dit Michel Ragon. Les auteurs recensés ici ont pour beaucoup, pas tous, un parcours de travailleur salarié avant de vivre pleinement de leur plume. Leur conception du monde est imprégnée de cette expérience et s’exprime par ce biais détourné qu’est la littérature de fiction – qui plus est policière.

D’autres auteurs poursuivent l’antienne : bien des policiers ne sont que des prolos en uniforme, peu qualifiés et exposés aux maux de la société, au même titre que les livreurs de pizzas, les agents d’entretien ou les agents de sécurité. Au bas de l’échelle sociale, à peine au-dessus des sans-emplois – outre la considération que l’on peut avoir ou pas pour cet uniforme. Signé Leif GW Persson (né en 1945), ce portrait de policier issu du peuple et le demeurant n’a rien d’exceptionnel : « Lars Martin Johansson n’était jamais allé ni au collège, ni au lycée ou à l’université. Sept ans d’école primaire à la maison à Näsåker, trois ans comme apprenti garçon flotteur au chantier de la centrale, deux ans de collège populaire, école de police et un total d’un an de formation plus tard dans la vie. C’était toute l’université de Lars M. et pour les policiers de sa génération, c’était déjà beaucoup. » (7)

Autre aspect du roman policier suédois ou nordique en lien avec la littérature prolétarienne : l’attachement à décrire les petites choses de la vie quotidienne. Les enquêteurs, et souvent les enquêtrices car ce genre est très « féminisé », pas seulement par ses auteures mais aussi par ses personnages principaux et secondaires, se meuvent dans un environnement semblable à celui de leurs lecteurs-lectrices. Les problèmes rencontrés au jour le jour sont aussi ceux de ces lecteurs-lectrices : manque d’argent, problèmes de couple, de garde d’enfants, de voiture, de logement... Le nombre considérable de pages tient à cette perspective longuement présentée, que le polar d’autrefois ignorait royalement puisque seule importait la résolution de l’énigme au détriment du pourquoi si celui-ci ne relevait pas des motifs traditionnels (argent, jalousie, pouvoir...). Son succès s’explique en partie par cette spécificité, que la littérature « blanche » n’aborde qu’exceptionnellement. Camilla Läckberg (cf. sa série des Meurtres à Fjällbacka), qui n’est pas une prolétarienne, s’en est fait une spécialité. Mieux vaut lire L’Archipel des larmes (8) d’une autre Camilla... Grebe, qui mêle féminisme et impossible ascension sociale.