A-B

Comment tomber amoureuse d’un homme qui vit dans un buisson

Bon, le titre, Comment tomber amoureuse d’un homme qui vit dans un buisson, n’est peut-être pas des plus heureux. Encore un feel good book ! peut-on se dire. Le roman se laisse pourtant lire. D’origine suédoise, Julia enseigne l’anglais, pour Berlitz, à Vienne, en Autriche. Elle fait un jour la connaissance de Ben, un SDF qui s’est aménagé un abri, sous les buissons, dans un jardin public. Entre eux, c’est d’abord le grand amour, avant que leurs personnalités ne s’affrontent. Car un SDF, c’est un peu comme un animal sauvage, il faut l’apprivoiser ; ou le SDF doit apprivoiser le monde autour de lui, c’est selon. « Ben, j’aime être organisée », explique ainsi Julia. « J’aime une vie sans surprises. J’aime payer mes factures. J’adore faire des puzzles. Un jour, tu verras, je me mettrai aux mots croisés et, inévitablement, je finirai par aller à des rassemblements de cruciverbistes dans l’espoir de rencontrer d’autres personnes qui aiment aussi les résoudre, faire des puzzles et payer leurs factures. » Ben et Julia finiront-ils par filer le parfait amour ? « Bien sûr qu’on va y arriver, dit Ben en prenant ma main. »

* Emmy Abrahamson, Comme tomber amoureuse d’un homme qui vit dans un buisson (Hur man förälskar sig i en man som bor i en buske, 2016), trad. Hélène Hervieu, Fleuve, 2018

Une Nuit, rien qu’une seule

Ceux qui pensent que le concept de luttes des classes est dépassé liront utilement le roman de Simona Ahrnstedt (née en 1967), Une Nuit, rien qu’une seule. « Bad boy de la finance suédoise », David Hammar est beau et riche. Il vient évidemment d’un milieu modeste et son statut, il le doit à son travail et à la chance, un tout petit peu de « chance ». Il ne découvrira que plus tard qu’il est fils de comte. Natalia de la Grip est née, elle, avec une cuillère en argent et même en or dans la bouche : son père dirige Investum, maison financière incontournable sur la place de Stockholm. Ce n’est pas de sa faute, n’est-ce pas, et elle a d’ailleurs bien des qualités pour remédier à ce léger handicap (outre celui d’être « une femme ») : elle déborde d’intelligence et de sensibilité. Sa passion ? Elle collectionne les « sous-vêtements français » : « C’est très cher et complètement irrationnel. La plupart sont immettables. » Née « au sein de la fine fleur de l’aristocratie », elle aussi « a connu l’exclusion » et « ne maîtrise pas très bien le code vestimentaire ». Défense de rire. Que la grande richesse se porte mal de nos jours ! Ne faut-il pas sans arrêt lui trouver des circonstances atténuantes et montrer qu’il n’y a pas que les chérubins de banlieue (nord) à plaindre ? David entend lancer une OPA hostile sur l’entreprise familiale et, dans ce but, invite Natalia à déjeuner. Ils sont jeunes et tombent éperdument amoureux l’un de l’autre. La suite, c’est une cabale amoureuse et financière bien contée avec, savamment réparties au fil du récit, quelques scènes où les personnages nous sont donnés à voir dans leur intimité sexuelle. Présenté comme une « romance » par l’éditeur, Une Nuit, rien qu’une nuit est aussi un roman de guerre – aristocrates contre « nouveaux riches » ou « parvenus », autrement dit et non sans grandiloquence « l’homme du peuple contre le roi de la finance suédoise » – qui renseignera utilement le lecteur sur les mœurs d’un monde qu’il ne côtoie peut-être pas. Ce roman est moins praline que la quatrième de couverture pouvait le laisser craindre.

* Simona Ahrnstedt, Une Nuit, rien qu’une seule (En enda natt, 2014), trad. Anna Postel, NIL, 2017

L’Homme qui est tombé dans l’oubli

« Tandis que Jack, pour la deuxième fois en moins d’une semaine, observait sa femme en cachette à travers la fenêtre de la véranda, il fut obligé de se rendre à l’évidence : elle l’avait bel et bien oublié. Et jamais elle ne se souviendrait de lui. » Ainsi commence le roman de Mia Ajvide (née en 1950, ancienne archéologue, poétesse), L’Homme qui est tombé dans l’oubli. Guide au château de Myntholm, près de Norrtälje, Jack Sjödell s’aperçoit, un triste jour, que ses collègues ne le reconnaissent pas. Aino, son épouse, ne le reconnaît pas non plus. « J’ai peut-être un problème aux yeux. Je n’arrivais pas à fixer mon regard sur toi. J’avais l’impression que les traits de ton visage étaient en train de se désintégrer, que tu devenais quelqu’un d’autre. Quelqu’un que je ne connaissais pas, de désagréable à regarder. C’était effrayant. » Jack découvre qu’une frange de la population échappe ainsi au regard des autres et qu’il n’y a rien de pire que d’être transparent. Même sa propre mère ne le reconnaît pas ! Heureusement, il se découvre un père, son vrai père, qui fut l’amant de sa mère et qui joue le rôle de « chaînon » entre les « oubliés » et les autres. Quelle place le passé occupe-t-il dans cette distorsion de la réalité ? Jack Sjödell enquête sur ce qui ressemble fort à une précédente disparition, un siècle plus tôt, à Myntholm. Existe-t-il un lien avec le sort des « oubliés », comme l’affirme Hannah, à la tête d’une association d’« oubliés », qui est convaincue qu’une nouvelle catégorie d’humains va voir le jour ? Ce roman, qui oscille d’un bout à l’autre entre le plus grand réalisme et le fantastique, évoque aussi, mine de rien, le sort réservé aux migrants, qui sont là et ne le sont pas, parfois trop visibles mais le plus souvent totalement invisibles. « …Un oublié, ça va. Mais imagine-toi toute une foule d’entre eux, qui va et vient sans qu’on puisse les voir. Qui sait ce qu’ils peuvent bien fabriquer… » L’Homme qui est tombé dans l’oubli est un roman qui, nous semble-t-il, aurait pu être publié dans la collection « exofictions » d’Actes sud. Pas loin, pour le ton volontiers absurde, de ceux de Jonas Karlsson, La Facture et La Pièce. On ne peut que souhaiter lire de nouveau Mia Ajvide.

* Mia Ajvide, L’Homme qui est tombé dans l’oubli (Mannen som föll i glömska, 2011), trad. Johanna Chatellard-Schapira, Actes sud, 2018

Astrid Lindgren, une Fifi Brindacier dans le siècle

Parler d’Astrid Lindgren (1907-2002), en France, c’est souvent s’entendre rétorquer : « Qui donc ? » Pourtant, il suffit d’évoquer sa célèbre fille Fifi Brindacier (Pippi Långstrump, en suédois) pour que la mémoire revienne à l’ignare qui a posé la question. Cette biographie de Jens Andersen vient donc utilement combler un vide dans notre connaissance des lettres nordiques. Astrid Lindgren est un personnage incontournable non seulement de la littérature suédoise, mais également de la littérature à destination de la jeunesse. Le plus grand nom, sans doute, en ce domaine, du XXe siècle. Les débats pédagogiques insufflés par Ellen Key et Alva Myrdal, qui ont donné une véritable direction à l’État providence en train de se mettre en place, transparaissent dans ses ouvrages. Tout comme l’engagement humaniste de l’auteure. Fifi Brindacier bataille contre le pouvoir, le pouvoir d’une façon générale, et notamment lorsqu’il se veut totalitaire. « Les coupures de journaux et les commentaires d’Astrid dans son journal en 1941-1943 indique que ce n’est pas seulement la guerre elle-même, mais aussi les personnages responsables de cette folie, qui ont eu de l’importance pour certaines histoires de Fifi Brindacier. » Astrid Lindgren s’est inscrite dans les débats de son époque avec une sensibilité qui lui fut particulière : défense constante des enfants, les êtres les plus faibles de la société ; défense des animaux ; défense des droits des femmes ; puis défense de l’écologie, lutte contre le racisme. Avec, toujours, le livre comme arme prioritaire, comme elle l’affirmera en 1958, lors de l’obtention d’un prix prestigieux : « Rien ne peut remplacer le livre comme terreau – le reste peut être amusant, mais il ne fait pas autant fonctionner l’imagination. Un enfant seul avec son livre, dans les recoins secrets de son esprit, peut se créer des images personnelles supérieures à tout le reste. Ces images sont nécessaires pour l’homme. Le jour où l’imagination de l’enfant n’aura plus la force de les créer, ce jour-là, l’humanité sera plus pauvre. » Dommage que Jens Andersen n’évoque pas la postérité d’Astrid Lindgren – comme ce prix, l’ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award), créé par le gouvernement suédois en 2002, année de la mort de l’écrivaine, et décerné chaque année à un auteur ou illustrateur de livres pour la jeunesse : l’équivalent du Prix Nobel de littérature. Peut-être manque-t-il aussi une mise en perspective dans cette biographie : les œuvres d’Astrid Lindgren ont vraiment marqué plusieurs générations de Suédois et aujourd’hui, en Suède, il n’est quasiment pas un roman dans lequel n’apparaisse le nom de l’un de ses héros ou héroïnes ou tout au moins une référence directe à l’un de ses volumes. On sait, de l’aveu même de Stieg Larsson, combien la trilogie Millénium doit à Kalle Blomkvist et à Fifi Brindacier. On sait peut-être moins combien Astrid Lindgren est copiée : une série comme Brindille et Ficelle, de Sinikka Nopola et Tiina Nopola, est directement calquée sur Fifi – sans que cela soit jamais indiqué, au demeurant ! Une biographie intéressante, forcément, mais qui laissera le lecteur sur sa faim.

* Jens Andersen, Astrid Lindgren, une Fifi Brindacier dans le siècle (Denne dag, et liv – En Astrid Lindgren biografi (trad. du danois et du suédois Aain Gnaedig), Gaïa, 2019

Tableaux de la vie à deux

Tableaux de la vie à deux de Hilma Angered-Strandberg (1855-1927), un recueil de trois nouvelles, est le septième livre des éditions Cupidus Legendi, dont le catalogue s’étoffe lentement mais sûrement, et toujours avec d’excellents ouvrages. La première nouvelle, « Le Bois des trolls », conte l’arrivée dans une contrée boisée « à l’intérieur des terres » d’un couple qui vivait auparavant sur une île, dans la région du Bohuslän. Paul et Olena découvrent que « là, les arbres montaient la garde, ils veillaient sur le moindre bruit. Là, l’air était tout bruissant de murmures pareils à des chuchotements de demoiselles. On pouvait entendre les pas feutrés du petit peuple courant pieds nus dans les fourrés... » L’atmosphère fantastique de certains contes nordiques transparaît, le surnaturel est un élément du décor, au point qu’il devient tout à fait logique que les animaux conversent entre eux et que les arbres se déplacent à la suite des humains. L’humour allège la teneur du propos – ainsi, quand un jeune médecin vient rendre visite à Paul et Olena et qu’il exécute devant eux une danse « avec une gaîté insouciante, comme s’il obéissait à une fantaisie soudaine », « en roulant les yeux et en gesticulant comme un dément ». La deuxième nouvelle, « Étendue sur la neige », voit Gustav et Malin affronter une tempête de neige et ne devoir leur salut qu’à la bienveillance des habitants du village. « Partons pour l’Amérique », dit Anna à Nils, son compagnon, peintre sans succès, dans la troisième, « Tableau de la vie à deux ». L’Amérique, où tout est possible et qui séduisit tant de Norvégiens et de Suédois au cours du XIXe siècle. « Tu vois toi-même que tu ne vaux pas grand-chose comme peintre, et moi, je ne suis pas de celles qui craignent de relever leurs manches. Je suis sûre qu’on s’amusera beaucoup ! » La vie à deux n’est pas toujours de tout repos et ne garantit en rien les espoirs placés dans l’avenir, peut se dire le lecteur à l’issue de la lecture de ce joli recueil à l’écriture étonnamment moderne. « Pourquoi ne serait-il pas possible de traverser cette vie sérieuse en jouant comme des gosses... comme des voyageurs en terre étrangère ?... » Premier volume de Hilma Angered-Strandberg publié en français (presque un siècle après sa mort, il n’est jamais trop tard, merci Vincent Dulac pour cette superbe traduction), Tableaux de la vie à deux ne peut que donner envie de lire d’autres textes de cette auteure complètement inconnue ici, fort injustement. Contrainte de travailler très tôt, d’abord demoiselle de compagnie, lectrice puis opératrice téléphoniste, Hilma Angered-Strandberg a été l’une des cofondatrices de Framåt, périodique féministe de Göteborg. Elle entretiendra une longue correspondance avec la pédagogue et féministe Ellen Key et avec des écrivaines de sa génération : Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Leffler (traduites en français) ou la mathématicienne Sonja Kovalevsky. Sa critique de la bigoterie de Fjällbacka, où elle résida, lui valut des inimitiés des habitants de cette petite ville. En 1888, elle épouse le peintre Hjalmar Angered et le couple migre à Chicago, avant de retourner en Suède six ans plus tard. Son œuvre, peu abondante mais très variée, s’inscrit dans le courant réaliste nommé « percée moderne ». L’auteure fut lauréate du Prix des neuf en 1916, l’équivalent suédois du prix Goncourt.

* Hilma Angered-Strandberg, Tableaux de la vie à deux (Trollmark, 1907 ; Mot den vita snon, 1907 ; Ur tvännes lif, 1899), trad. Vincent Dulac, Cupidus Legendi, 2021

Du paradis souffle une tempête

Elles se multiplient, les voix des « nouveaux Suédois », en littérature. Pensons bien sûr à Jonas Hassen Khemiri, d’origine tunisienne, à Aris Fioretos, d’origine grecque, ou, tout récemment, à Johannes Anyuru (né en 1979), de père ougandais et de mère suédoise. Du paradis souffle une tempête est un roman dont l’action se déroule essentiellement en Grèce et sur le continent africain. Johannes Anyuru retrace, par la voix d’un fils (lui-même, semble-t-il), la vie d’un homme qui avait pour objectif de voler en avion. L’arrivée au pouvoir d’Idi Amin Dada en Ouganda, à la suite d’un coup d’État, en 1971, mettra brutalement fin à ce rêve. L’homme, qui participait à un entraînement en Grèce, craint de rentrer dans son pays. Une longue errance va débuter pour lui, dans plusieurs pays de l’est africain, ponctuée d’interrogatoires musclés par les forces de police ou les militaires et de séjour dans des camps de réfugiés. « Qu’est-ce qui lui a pris de vouloir retourner en Afrique ? Comment a-t-il pu être aussi stupide ? Ses pensées stagnent, elles ne partent jamais. Ce sont les mêmes questions qui reviennent encore et encore, et ces questions sont exactement celles que les autrs réfugiés lui posent quand il raconte son périple. Pourquoi. Pourquoi. » Finalement, à Nairobi, il fera la connaissance d’une jeune Suédoise, avec laquelle il se mariera et tous deux s’établiront en Suède. Le récit n’est pourtant pas terminé car l’homme, toujours désigné par une seule lettre, P., ne trouvera jamais sa voie. Un roman qui aide à comprendre pourquoi des individus ont migré, hier, et pourquoi d’autres, aujourd’hui, continuent de migrer. Et pourquoi le racisme est vraiment une réaction stupide.

* Johannes Anyuru, Du paradis souffle une tempête (En storm kom från paradiset, 2012), trad. Emmanuel Curtil, Actes sud, 2015

La Liberté nous a conduits ici

Ce roman de Gunnar Ardelius, La Liberté nous a conduits ici, prend le Liberia pour cadre. C’est dans ce pays d’Afrique de l’ouest que, à la fin des années 1960, Hektor, Margret et leur fils Mårten, s’installent. Hektor est nommé directeur du personnel dans une compagnie d’exploitation minière. Les relations entre le mari et sa femme ne sont pas très bonnes ; leur fils, aux idées vaguement d’extrême gauche, s’acclimate, il devient l’ami d’un jeune Noir, leur boy, le Garçon-serpent. La famille est vite confrontée à l’attitude des autres Blancs vis-à-vis des Noirs : « Ils ne voient pas tout le bien qu’on fait, ici. Il y a quelques années, ils vivaient encore dans des huttes sans aucun confort. Maintenant ils ont tout. » Paternalisme et racisme font bon ménage, peu d’agressivité en émane, et chacun essaie de trouver sa place. Mais quand une grève éclate, les rapports se tendent. Gunnar Ardelius (né en 1981) expose ici le sentiment de malaise qui résulte, pour nombre de Suédois, de la neutralité de leur pays dans un monde où il est quasiment obligatoire de choisir son camp ; neutralité qui condamne chacun à la souffrance : « Il semble que nous n’ayons pas encore pu, nous les Suédois, nous mettre dans le crâne que nous sommes capables de mauvaises actions. Bien sûr, les gens sont prompts à reconnaître telle ou telle bêtise, mais l’intérêt pour la question s’éteint aussitôt, ça glisse comme sur les plumes d’un volatile. » Le jeune Mårten symbolise bien ce conflit, lui qui se dit du côté des opprimés, comme un certain Jan Myrdal, dont il se revendique (alors qu’il préfère, « en réalité », la littérature enfantine de Max Lundgren), et qui demeure pourtant et forcément un Blanc jouissant des privilèges de sa condition. Un Blanc qui ne peut empêcher la catastrophe de se produire et que la culpabilité n’affectera peut-être pas plus longtemps que nécessaire. Un autre regard, encore, que ceux de Henning Mankell (L’Œil du léopard, Un Paradis trompeur) ou de Karen Blixen (La Ferme africaine) sur l’Afrique. Non moins dérangeant.

* Gunnar Ardelius, La Liberté nous a conduits ici (Friheten förde oss hit, 2012), trad. Philippe Bouquet et Catherine Renaud, Actes sud, 2015

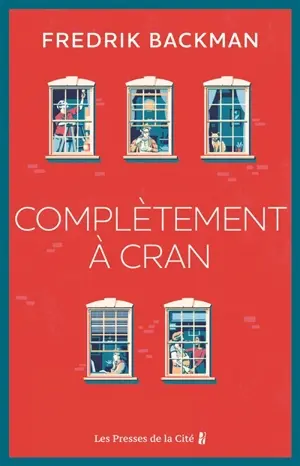

Complètement à cran

« Un braquage. Une prise d’otages. Un coup de fusil. Une cage d’escalier emplie de policiers prêts à donner l’assaut. » Ainsi commence le roman de Fredrik Backman, Complètement à cran. Lorsque les force de l’ordre interviennent et libèrent les personnes qui étaient en train de visiter un appartement sous la conduite d’une agente immobilière, le braqueur a disparu. Jim et Jack, les deux policiers responsables de l’affaire, le père et le fils aux méthodes radicalement opposées qui travaillent dans le même commissariat, sont désemparés. (À l’instar des célèbres Click et Clack de Fifi Brindacier/Pippi Långstrump, vite dépassés !) Les romans de Fredrik Backman sont inégaux. Si La vie selon Ove décrochait sourire sur sourire, les suivants laissaient sceptiques. Celui-ci, Complètement à cran, mérite la lecture. Ne serait-ce que pour le portrait du braqueur, qui s’excuse d’être là. Ou les réparties entre Zara, banquière pleine aux as, et une psychologue, ou entre Zara et le policier nommé Jim. « Tu es en train de me dire que tu as développé une accoutumance à la visite d’appartements où vivent des gens qui gagnent beaucoup moins d’argent que toi ? » demande Jim, abasourdi, à Zara. Elle confirme. Tout est absurde et tout se tient pourtant. Et même la fin, heureuse à défaut d’être morale. C’est surréaliste, c’est drôle, c’est parfois presque osé dans la façon de voir les choses. Du Backman au meilleur de sa forme.

* Fredrik Backman, Complètement à cran (Folk med ångest, 2019), trad. du suédois Magdalena Jarvin, Les Presses de la Cité, 2024

La Petite ville des grands rêves

Des auteurs parviennent à nous passionner en parlant de sujets improbables (cf Patrick Svensson, L’Évangile des anguilles). Alors, pourquoi pas un ouvrage sur le hockey sur glace ? « Nous sommes au début du mois de mars à Ursa ; il n’est encore rien arrivé. C’est vendredi, et tout le monde attend. Demain, l’équipe junior d’Ursa Hockey joue en demi-finale de la meilleure série du pays. C’est si important que ça ? Non, bien sûr. Sauf ici. » Ainsi commence le dernier roman de Fredrik Backman (né en 1981), La Petite ville des grands rêves. Le dernier roman ? On aimerait l’espérer, tant celui-ci est absolument illisible. Nous avions apprécié Vieux, râleur et suicidaire – La Vie selon Ove. Un roman drôle. Puis étions restés dans l’expectative avec Ma Grand-mère vous passe le bonjour et Le Monde selon Britt-Marie. L’humour est un art difficile, l’utilisation de ficelles ne suffit pas. Ici, l’auteur est paré de bonnes intentions : raconter gentiment, avec des personnages de toutes origines, la vie d’une petite commune « fictive » de Suède qui ne vit que pour le hockey sur glace. « Toute chose finit par cesser de nous surprendre. Cela vaut pour les hommes, encore plus pour le hockey. De brillants cerveaux ont consacré leur vie entière à ce jeu, toutes les stratégies imaginables ont été décomposées en molécules dans des ouvrages plus épais les uns que les autres. La majorité du temps, on croirait qu’il ne reste plus aucune idée à explorer, que tout a déjà été pensé, dit et consigné par des entraîneurs rivalisant d’audace. » Ne cherchez pas où l’auteur veut en venir, des phrases et encore des phrases, en quantité (avec des mots simples, une surabondance de verbes être et avoir), sans qu’émerge un début d’intrigue, ni même de réflexion un tantinet intelligente. Il est vrai que tenir quatre cent cinquante pages avec un tel sujet sans intérêt relève de la gageure. D’ailleurs, dès la deuxième page, le lecteur se demande si persister à aller plus loin est bien nécessaire. Notre réponse formelle : non.

* Fredrik Backman, La Petite ville des grands rêves (Björnstad, 2016), trad. Laurence Mennerich, Mazarine, 2021

Le Monde selon Britt-Marie

Britt-Marie est une femme d’une soixantaine d’années très ordonnée. Dans un tiroir de cuisine, « les couverts se doivent d’être rangés comme ils l’ont toujours été, car la vie se doit de continuer, inchangée », pense-t-elle. Et quand elle est convoquée à l’Agence pour l’emploi, l’employée pourrait au moins lui servir un café dans une tasse et non dans un gobelet et veiller à ce qu’elle puisse la poser sur un sous-verre : « Je ne voudrais pas salir votre table. » Évidemment. Britt-Marie a de la suite dans les idées. Elle tient à trouver un emploi, à présent qu’elle est séparé de Kent, son mari pendant quarante ans, et qu’elle doit donc abandonner son statut de femme au foyer. Pour se débarrasser d’elle, l’employée de l’Agence pour l’emploi l’envoie à Borg, une petite commune (« fictive », précise l’auteur) de Suède où entreprises et magasins ont fermé, à l’exception de la pizzeria qui fait aussi office, maintenant, de bureau de poste, de centre médical, de commerce d’alimentation et... Rien qu’« un village au bord d’une route ». Britt-Marie s’occupera de la MJC. Peu de temps, car ce lieu est également appelé à disparaître. Son arrivée surprend. Britt-Marie est obnubilée par le ménage, mais voilà que les jeunes lui proposent de devenir leur « coach ». « Je n’aime pas tellement le football », répond celle-ci, mais qu’à cela ne tienne, « tu n’auras rien à faire, juste à signer un papier idiot et à venir à nos saletés d’entraînements », rétorquent-ils. Et Britt-Marie se laisse bien sûr embringuer dans l’aventure. Nous avions beaucoup apprécié Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove, premier roman traduit en français de Fredrik Backman ; beaucoup moins Ma grand-mère vous passe le bonjour. Il nous semble aujourd’hui que l’auteur n’en finit plus de servir ses recettes éculées et que Le Monde selon Britt-Marie, pour être plein de bonnes intentions (brassage des générations, des cultures, le sport et notamment le football comme outil de mixité sociale... : « Manifestement, c’est tout à fait normal à Borg d’aller dîner les uns chez les autres et de rire sans raison apparente »), ce livre, donc, aurait sans doute gagné à ne compter que deux cents pages, au lieu du double. Ou... à traiter d’un autre sujet ! « On aime le football parce que c’est instinctif. (…) On l’aime pour la même raison qu’on tombe amoureux. Parce qu’on ne peut pas s’en empêcher », affirme l’auteur en exergue et à plusieurs reprises dans son roman. Répliquons qu’on peut aussi ne pas aimer le football. Aimer le football ne va pas de soi, comme il le suggère. On peut s’ennuyer à la vue d’un match de foot sans pour autant être ronchon. On a le droit aussi d’être ronchon, de ne pas manifester sa bonne humeur sur un claquement de doigts. Le foot n’est pas la valeur commune de l’humanité. Le foot n’est pas une valeur et sûrement pas une valeur commune. Pas plus que Dieu, la chasse ou les tripes à la mode de Caen.

* Fredrik Backman, Le Monde selon Britt-Marie (Britt-Marie var här, 2014), trad. Laurence Mennerich, Mazarine, 2018

Le Chat noir et autres contes de l'île de Gotland

Ce livre, Le Chat noir et autres contes de l’île de Gotland, reprend des contes populaires suédois réunis par Jöran Sahlgren (1884-1971) au cours de sa vie. Publiés en plusieurs volumes entre 1939 et 1947, ils proviennent d’une tradition à la fois orale et livresque, d’ouvrages de tous horizons et pas seulement suédois, ce qui explique que des allusions aux Mille-et-une nuits, à Perrault ou aux frères Grimm les parsèment. Comme de nombreux contes, ceux-ci peuvent délivrer des histoires sordides ou à la morale douteuse (cf. par exemple Dans l’antre du lion), ou bien être un peu, beaucoup, nunuches (L’épée de verre). Ou reprendre des clichés plus qu’éculés : « Il était une fois une vilaine sorcière qui habitait au fin fond d’une forêt. Elle vivait entourée de ses deux filles. L’une, sa belle-fille, était belle et gentille, mais l’autre, sa fille à elle, était laide et méchante. » (Le pot de terre) Ou : « Cet enfant est si beau qu’il épousera sûrement une princesse. » (L’enfant béni) Mais, retournant la situation, L’homme du paradis n’est pas loin d’évoquer quelque farce de Renart. Ces contes, à considérer et dans leur ensemble et dans leur contexte, constituent un élément important du patrimoine culturel d’une région du monde. Leur restitution dans cet ouvrage finement illustré est un bel apport à la riche littérature suédoise traduite en français.

* Le Chat noir et autres contes de l’île de Gotland, trad. du suédois sous la direction de Elena Balzamo ; illus. Nadia Kuprina, Bibliothèque Sainte-Geneviève/Au Nord les étoiles, 2023

Les Corbeaux

Klas, douze ans, observe le monde autour de lui. Les arbres, les oiseaux, le ciel, toute cette nature dont la Suède est riche – ici, dans le sud du pays. Agne, son père, un agriculteur qui se pensait en guerre, lui, contre la nature et la bombardait de tonnes de pesticides, perd aujourd’hui complètement la tête. Klas cherche à comprendre, sans relâche, à apprendre, tous azimuts. La bibliothèque du village ouvre deux heures par semaine et ne compte que deux visiteurs assidus : le vieux maître d’école de presque quatre-vingt-dix ans et lui. « À la maison, aussi loin que je me souvienne, personne n’a jamais ouvert de livre. À part la Bible. (…) Les gens n’ont pas tellement de temps libre non plus (…). Une semaine de travail de cent heures. Un dimanche de libre tous les cinq ans. » On peut songer, à la lecture de ce beau roman, à tel ou tel titre de Göran Tunström (Le Livre d’or des gens de Sunne, Les Saints géographes, par exemple), voire, pour la nostalgie sans apprêts qui s’en dégage, à Stig Dagerman (Ennui de noces) : ce ne sont pas des comparaisons anodines mais elles ne sont pas imméritées. Mais Tomas Bannerhed possède sa propre voix, forte et toujours empreinte de poésie. Né en 1966, un temps enseignant et éditeur d’un magazine, il trace dans Les Corbeaux le portrait d’un jeune garçon obligé de lutter contre son père et découvrant dans le même temps tout ce que la vie peut lui offrir. Ainsi, révèle-t-il à Veronika, une fillette de son âge venue de Stockholm et qui, un temps, habite près de chez lui, les secrets des oiseaux au-dessus des lacs, les soirs d’été : « Les bécassines des marais en quête de partenaire se jetaient du ciel la tête la première en braillant à qui mieux mieux, les grèbes huppés coassaient, les vanneaux couinaient et pleuraient, et quelque part, le râle d’eau martelait son rythme, son empiternel kupp, kupp, kupp, kupp. » Veronika déclare s’ennuyer à la campagne. Elle souhaite initier Klas aux plaisirs de l’amour mais il se sent si gauche qu’il s’esquive. Il est encore si jeune. La vie ne ressert jamais les plats, lui apprend malgré lui son père, qui finit par… « C’est ton père là-bas. Lui que tu as toujours cherché à éviter, (…) à la volonté duquel tu t’es toujours opposé. » Un très, très beau roman, avec une description de lieux, en Scanie, où la nature resplendit en toutes saisons, et une intrigue bouleversante qui fait que ce livre de près de cinq cents pages se lit d’une traite.

* Tomas Bannerhed, Les Corbeaux (Korparna, 2011), trad. Christofer Bjurström, Gallimard (Du monde entier), 2016

Boréales

Écrit par un amoureux des Lettres, Boréales est un récit, plus qu’un roman, centré sur la Suède. Olivier Barrot (né en 1948), qui présente depuis 1991, sur une chaîne du service publique, l’émission « Un livre, un jour », relate ici son attrait, ancien, pour le pays de la reine Christine et de Linné, des Bergman (Ingmar et Ingrid) et de Strindberg, de Bibi Andersson et de Greta Garbo... Un petit voyage très érudit, avec juste quelques légères erreurs : le fondateur d’Actes sud, Hubert Nyssen, n’a pas réédité L’Enfant brûlé de Dagerman (publié en traduction française chez Gallimard en 1956), mais édité son opuscule Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (1952) en 1984, peu après la naissance de la maison d’édition – une traduction de Philippe Bouquet ; quant au traducteur Régis Boyer, il « aurait sans doute su expliquer le formidable essor du roman policier à la scandinave », affirme Olivier Barrot. Que non ! Car l’infatigable universitaire versait plus dans les œuvres d’Andersen ou les sagas islandaises, que dans la littérature contemporaine dite populaire et s’élevait dès que l’occasion lui en était donnée contre le roman « prolétarien » ou le « policier ». Des broutilles. Ce petit volume, Boréales, est une agréable présentation des arts suédois, à découvrir peut-être avec, par exemple et justement, l’essai de Boyer sous le coude, Pourquoi faut-il lire les lettres du Nord ? Stimulant.

* Olivier Barrot, Boréales, Gallimard, 2019

Madame Marianne

Souci de rentabilité oblige, les éditeurs cherchent toujours à publier des nouveautés. Les inédits, surtout s’ils sont anciens, ne les intéressent pas – d’autant plus lorsque l’auteur est une femme, suédoise et inconnue en France. Pourtant, que de trésors littéraires à jamais inconnus ! Chapeau, donc, aux éditions Cupidus Legendi et à Vincent Dulac, leur animateur, de publier ce roman de Victoria Benedictsson (1850-1888, Ernst Ahlgren de son nom de plume), Madame Marianne. Marianne Björk est bientôt en âge de se marier. Elle n’est pas un excellent parti : ses parents n’ont guère de fortune et si elle peut séduire, elle n’est pas des plus jolies. « ...On avait beaucoup parlé, examiné l’affaire sous tous les angles, et plus on avait débattu, plus on avait convenu qu’elle avait de bonnes raisons de dire oui. » Sa famille donne son aval, aussi accepte-t-elle sans rechigner la demande d’un fermier de quelques années plus âgé qu’elle, qui possède des biens et qui semble gentil. Il est un paysan, certes, donc peu habitué aux mœurs raffinées de sa classe, à elle, mais avec quelques efforts, il sera un mari acceptable. Madame Marianne montre ce rapport de couple, rapport de classes, rapport de force. Georg Brandès, le critique danois qui a tant fait pour le succès de la littérature nordique, avait été déçu par ce roman, qu’il avait comparé à Emma Bovary. Victoria Benedictsson, qui était amoureuse de lui, ne s’en remit pas. Dommage, car ce roman est unique et serait plutôt à lire avec Le Fils de la servante de Strindberg ou Tine de Herman Bang. Il montre comment, dans un mariage, quand les deux protagonistes ne sont pas assortis, tout peut arriver. Une belle œuvre de la fin du XIXe siècle, à retenir.

* Victoria Benedictsson, Madame Marianne (Fru Marianne, 1887), trad. Vincent Dulac, Cupidus Legendi, 2020

L’Argent

« Alors, il te faudra renoncer. » Voilà ce que, de « sa voix calme de pasteur », répond l’oncle de Selma Berg, chez qui elle vit, lorsqu’elle lui fait part de son désir d’entamer une carrière artistique. Elle souhaite se consacrer « ...à la gravure sur bois, au dessin ou à tout autre chose dans ce domaine. ». Nous sommes en Suède, à la fin des années 1870, et la jeune fille n’a que dix-sept ans. Son oncle fait des pieds et des mains pour qu’elle se marie, ce qu’elle finit par accepter, avec un homme riche, obèse, qui a quasiment le triple de son âge. On ne peut que remercier le traducteur, Vincent Dulac, de nous proposer enfin ce roman de Victoria Benedictsson (1850-1888). Il a fallu attendre 2015 pour qu’un texte de cette illustre écrivaine soit enfin accessible aux lecteurs français (La Juliette de Roméo, L’Avant-scène théâtre, avec dans le même volume La Comédienne, de Anne Charlotte Leffler). Utilisant le pseudonyme de Ernst Ahlgren parce qu’en tant que femme, il était bien difficile d’être publiée, Victoria Benedictsson a écrit en peu d’années, de 1875 à sa mort, par suicide, un roman feuilleton, deux romans, une quarantaine de nouvelles, quatre pièces de théâtre, ainsi que divers articles. Engagés en faveur de l’émancipation de la femme, ses ouvrages ont touché le critique Georg Brandes, qui les agrégea au courant de la « percée moderne » qu’il distinguait dans les Pays nordiques à la fin du XIXe siècle. « ...Qui tient entre ses mains l’avenir de la prochaine génération, si ce n’est vous, les femmes ? » L’Argent est un roman qui exprime le désarroi d’une femme désireuse de choisir sa vie et de suivre une voie artistique, en une époque où le summum consistait à jouir d’un bon parti, un riche époux, d’avoir des enfants et de se montrer dans la bonne société. Les choses ne se présentent plus tout à fait ainsi aujourd’hui, mais ont-elles vraiment changé ? L’Argent (dont le titre renvoie à Vallès, Zola, etc., et ce n’est peut-être pas tout à fait un hasard) aurait dû être édité ici depuis bien longtemps. Sa lecture demeure édifiante.

* Victoria Benedictsson, L’Argent (Pengar, 1885), trad. Vincent Dulac, Cupidus Legendi, 2019

Fille d’octobre

« ...J’étais écrivaine. Un métier exécrable. Aucune satisfaction. Aucun apaisement. Aucun repos. Aucune joie. Seulement le souvenir de l’endroit où j’écrivais, et des images ainsi que des mots qui parfois tombaient juste. » Dans Fille d’octobre, Linda Boström Knausgård (née en Suède en 1972, par ailleurs ex-épouse de l’écrivain norvégien Karl Ove Knausgaard et mère de leurs quatre enfants) relate, d’une écriture incisive, ses errements comme patiente dans le monde psychiatrique, sa souffrance causée par « l’obscurité visqueuse de la dépression, son néant, sa mort éveillée... » Elle est internée pour troubles mentaux, une dépression grave et continue. « Personne ne veut rester avec moi (…). Pas même les masques qui me hantent la nuit. Ils sont partout. Depuis combien de temps suis-je morte ? » Ses phrases nerveuses, souvent très courtes, rendent bien le trouble qui l’affecte, dont elle ne sait comment s’extraire. La lobotomie peut-elle l’y aider ? Au contraire, semble-t-il, puisque ses souvenirs en sont affectés, ils disparaissent ou bien ressurgissent dans le plus grand désordre, elle passe d’un voyage au bout du monde à un autre, de l’enfance à l’âge adulte. « Vous allez les récupérer », lui rétorque un médecin. « ...Il est difficile, sinon impossible, de trouver un traitement sans effets secondaires. (…) Et puis, vous n’avez qu’à inventer. C’est bien ce que font les écrivains, non ? » Découragement, désespoir. Puis elle se prend à entrevoir une sortie prochaine. Rebondissant entre les murs de l’asile, ce livre restitue l’angoisse de l’écrivaine, qui ne parvient plus à être celle qu’elle voudrait être avec ses proches. L’écriture seule la sauvera-t-elle ?

* Linda Boström Knausgård, Fille d’octobre (Oktoberbarn, 2019), trad. Terje Sinding, Grasset (En lettres d’ancre), 2022

Hôtel Angleterre

« L’année 1940 vient de commencer, cela fait un peu plus d’un mois que les Russes ont envahi la Finlande. Il faut des hommes pour protéger la frontière afin que les Russes ne se retrouvent pas malencontreusement en territoire suédois (…). Les autorités craignent que les rouges, sur leur lancée, aient l’idée de nous envahir. » Tout juste marié, contremaître dans une sucrerie, Georg Lindkvist est appelé sous les drapeaux alors qu’il avait été exempté de service militaire par un Premier ministre, Per Albin Hansson, convaincu que la Suède n’avait plus besoin d’une armée puissante. Considérant d’abord ses camarades avec une certaine condescendance, il souffre pourtant comme eux des conditions de vie et subi lui aussi les atrocités que les autorités militaires, en partie gangrénées par le nazisme, commettent à l’encontre des soldats – pour les former, pour l’exemple. La Suède est neutre dans le conflit qui démarre mais ne sera peut-être pas épargnée. Les Allemands peuvent l’envahir pour s’emparer de ses matières premières ; tandis que les Anglais peuvent vouloir s’y opposer et donc, s’installer sur son territoire préventivement. Georg est interné après un mouvement de rébellion consécutif à la mort de plusieurs soldats, à cause d’un gradé incompétent. Il prend conscience d’une réalité qu’il ne voyait pas. « …Il me semble que ce Georg-là n’a plus rien à voir avec celui que j’ai connu », se désole Kerstin, sa femme, à la lecture des lettres qu’il lui envoie. Elle aussi change, pendant ce temps. Une jeune femme vient habiter près de chez elle ; Viola et Kerstin sympathisent, puis en secret nouent une liaison. « D’un côté, Viola, jeune femme de la haute bourgeoisie au luxueux appartement et, de l’autre, Kerstin, ouvrière triste et délaissée. » Leurs rendez-vous à l’Hôtel Angleterre, à Malmö, se multiplient. Viola travaille pour l’armée, mais elle est peut-être aussi une espionne et Kerstin ne supporte pas qu’elle lui cache des choses. La jalousie la consume, Kerstin dénonce Viola, qui, recherchée par la police, disparaît de la circulation. « …Tu n’as jamais aimé quelqu’un d’autre que toi », lancera-t-elle à son frère, malade, un peu plus tard, comme si elle se parlait à elle-même. Georg revient, quatre ans après son départ, il reprend la vie avec Kerstin, qui garde ses secrets tant que faire se peut. Ils ne sont pourtant plus les mêmes, dans cette Suède qui ne cesse de louvoyer entre l’Allemagne et les Alliés. « …Les journaux de gauche s’étaient vus interdits de publication, au contraire des journaux fascistes. » La fin de la guerre s’annonce, quel monde va en résulter ? Sur six cents pages, Hôtel Angleterre (« roman librement inspiré de faits réels », précise l’auteure à la fin de l’ouvrage) est une sorte de Martin Eden à la suédoise : pour cette confrontation de classes sociales éloignées, avec des liaisons équivoques, permises ou non, pour corser des relations humaines peu évidentes ; pensons aussi à la grande fresque de Jan Guillou, Le Siècle des aventuriers. Hôtel Angleterre peut également être lu comme une allégorie de la position de la Suède durant la Deuxième Guerre mondiale, avec ses renoncements et leurs lourdes conséquences. Avec ses différents plans, dont celui du tableau historique, autrement dit le déploiement savant de l’action, la multiplicité des personnages, la profondeur de leurs sentiments, la pertinence de leurs paroles, leurs mensonges, leurs lâchetés, leurs trahisons, leur incompréhension les uns envers les autres, leur malaise constant et, néanmoins, leurs actes de bravoure…, ce roman, Hôtel Angleterre, est assurément l’un des plus intéressants, des plus forts de ces derniers temps. Marie Bennett (née en 1969) signe, avec ce livre présenté comme son premier roman, une œuvre destinée à s’inscrire dans la littérature suédoise.

* Marie Bennett, Hôtel Angleterre (Hotell Angleterre, 2015), trad. Maja Thrane & Thibaud Defever, Denoël, 2016

Les Plus belles mains de Dehli

La cinquantaine, Göran Borg travaille dans une agence de publicité, à Malmö. Mais ce « kommunikatör » est aujourd’hui dépassé – et par son travail et par la vie en elle-même – et il est contraint de démissionner. L’occasion, lui propose son vieil ami Erik, de participer à un voyage organisé, qu’il lui offre. Une semaine, tout frais payés, à découvrir l’« Inde incroyable ». Passionné de foot (les retransmissions, comme la plupart des supporters, pas le jeu sur le terrain), Göran Borg compte le temps par rapport à la date de son divorce et ne se remet toujours pas d’avoir perdu sa queue de cheval chez le coiffeur quelques années plus tôt. C’est dire si ce voyage dans un pays riche en odeurs et en couleurs chamboule son traintrain. Tout l’étonne, à commencer par son pouvoir d’achat, disproportionné. La chaleur est suffocante, la misère ostensible partout. Mais peu à peu, l’amour aidant (envers la femme qui le pare des « plus belles mains de Dehli »), Göran Borg va sortir de sa coquille et se laisser gagner par ce sous-continent si déconcertant. « …Il faut toujours écouter son dieu intérieur », apprend-il ainsi de son ami Yogi, qui lui démontre qu’ici plus qu’ailleurs, « on a tous besoin les uns des autres ». Un roman intelligent qui permet de découvrir l’Inde au quotidien, un roman qui montre que des cultures très différentes peuvent se rencontrer autrement que dans la violence.

Né en 1960, journaliste (à Sydsvenskan) et écrivain (auteur de quatre romans policiers prenant Malmö pour cadre et le racisme et l’intégration pour thèmes), Mikael Bergstrand a travaillé quatre ans à New Delhi. Les Plus belles mains de Delhi est suivi par Dans la brume du Darjeeling. Göran Borg est revenu à Malmö, où, toujours dans le domaine de la publicité, on lui a proposé un poste plus à la mesure de ses ambitions nouvelles. Mais le mal de son pays d’adoption ne cesse de le tracasser et lorsque son ami Yogi (qui n’est pas sans évoquer le Karlsson-sur-le-toit d’Astrid Lindgren !) lui annonce son prochain mariage, il retourne en Inde, fuyant par la même occasion les supposées avances d’un ami peut-être homosexuel – « j’étais trop lâche », se repentira-t-il plus tard, pour avoir une attitude normale. Yogi est toujours le même, aussi réservé que bavard, comparant tout et n’importe quoi, usant de métaphores osées : « …Je me sens aussi confus que la mouche qui, croyant voler vers le soleil, se heurte perpétuellement à la vitre de la fenêtre. ». « Je me sentais littéralement assommé par les boursouflures langagières de mon ami », se désole quant à lui Göran, appréciant pourtant cette versatilité. Hélas, rien ne se passe comme prévu et le cinquantenaire à demi-chauve et ventripotent, comme il se définit lui-même, en vient à sauver Yogi des pires problèmes. Mais heureusement ce dernier retourne en sa faveur l’escroquerie dont il avait été victime et finit par se marier. Les Plus belles mains de Delhi et Dans la brume du Darjeeling constituent un diptyque drôle et intelligent, dont nous ne pouvons que recommander la lecture.

* Mikael Bergstrand, Les Plus belles mains de Dehli (Delhis vackraste händer, 2011), trad. Emmanuel Curtil, Gaïa, 2014 ; Dans la brume du Darjeeling (Dimma över Darjeeling, 2013), trad. Emmanuel Curtil, Gaïa, 2015

Le Gourou de la Baltique

Après Les Plus belles mains de Delhi et Dans la brume du Darjeeling, Mikael Bergstrand nous propose, avec Le Gourou de la Baltique, de poursuivre le voyage alternativement en Inde et en Suède. Des deux, quel est le pays le plus exotique ? peut-on s’interroger. Ce troisième volume commence par le mariage de Yogi avec Lakshmi, autrement dit un Indien du Nord avec une Tamoule. N’osant plus espérer dénicher un emploi dans le journalisme d’un jour à l’autre, Göran a répondu à l’invitation de son ami et Yori l’emmène dans son voyage de noce. Puis c’est Yogi qui se rend en Österlen, pour tenter d’enseigner à son ami les techniques de ventes, en Suède, de vêtements fabriqués en Inde. La présence en Scanie d’un Indien volubile, philosophe et volontiers plaisantin ne passe pas inaperçue ; ses ressources intellectuelles et verbales lui permettent de trouver place dans n’importe quel milieu et on le considère vite comme un « gourou ». « Capitalisme sauvage, corruption, népotisme, discrimination, dégradation de l’environnement et oppression des femmes. Mais aussi protection, curiosité, richesse culturelle, joie et initiative entrepreneuriale florissante. Je ne comprendrais jamais tout à fait ce pays à la fois magnifique et laid, que j’aimais et haïssais à la fois. J’y avais été témoin des pires injustices que l’on pouvait imaginer, mais j’y avais aussi rencontré les plus belles personnes de toute ma vie. » Comme dans les deux précédents romans, le ton est enjoué, rapide, fin. Nous avions été agréablement surpris avec Les Plus belles mains de Delhi ; Dans la brume du Darjeeling avait confirmé cette impression ; Le Gourou de la Baltique ne nous déçoit pas, bien que le récit s’étire un peu en longueur et, dans ses dernières pages, prenne des voies convenues – tout est bien qui finit bien. Recommandons chaudement cette trilogie. Pour résumer, nous dirions que l’on y trouve tant de l’action que de la réflexion, de l’amitié que de l’amour (« entre l’amour et l’amitié/il n’y a qu’un lit de différence », chantait naguère Henri Tachan, et Mikael Bergstrand ne le dément pas). Ce qui ne gâche rien, l’humour, dans tous les registres, est présent à chaque page et atteste combien la notion de tolérance ne saurait s’en passer. Mikael Bergstrand est aussi l’auteur de romans policiers : souhaitons les voir publiés en français au plus tôt.

* Mikael Bergstrand, Le Gourou de la Baltique (Gurun i Pomonadalen, 2015), trad. Emmanuel Curtil, Gaïa, 2016

Dr B.

Novembre 1939. Immanuel Birnbaum se trouve à Stockholm. Juif converti au protestantisme, il a fui le nazisme six ans plus tôt et, sous le pseudonyme de Dr B., exerce la profession de journaliste pour un quotidien suisse libéral de langue allemande. La capitale est envahie par des diplomates, des espions et des individus à la solde d’une puissance ou d’une autre, tous s’évertuant à faire basculer la Suède dans le camp de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne ou encore de l’URSS. Immanuel Birnbaum séjourne là avec sa femme et leurs deux jeunes garçons, accueillis par une famille juive. Sa position professionnelle est inconfortable. L’homme qui l’approche, un certain Monsieur Horst, le sait et le menace de perdre cette source de revenus et, en outre, de ne plus jamais pouvoir retourner en Allemagne. Pour écarter ces risques, il suffit au journaliste de lui communiquer quelques informations. Dr B. de Daniel Birnbaum (né en 1963, spécialiste de l’art contemporain, directeur du Moderna Museet de Stockholm, avant de prendre la tête du Acute Art de Londres) est un roman qui mêle différents milieux, celui des expatriés juifs des années 1930, des journalistes pro ou anti-hitlériens, des espions, et d’une bourgeoisie suédoise prête, au nom des affaires, à s’accommoder du régime national-socialiste. Ce, dans une capitale en pleine effervescence. Stockholm est, en 1939 et plus encore à mesure que la guerre avance, un point névralgique parce que « neutre » en dépit des terribles événements qui ont lieu en Europe et dans le reste du monde. « La tranquillité relative pouvait cesser à tout moment (…). Il ne s’agissait pas simplement des croix gammées dans la vitrine de l’agence de voyages allemande au coin de la rue, ni des articles de plus en plus bienveillants vis-à-vis du national-socialisme dans l’un des journaux du soir de la ville. Non, les signes apparaissaient pour qui savait voir... » La guerre vient de débuter et la position de force semble plutôt revenir à l’Allemagne. Casser la route du fer, qui va de Narvik à Luleå et à Oxelösund, semble être l’une des solutions privilégiées par la Grande-Bretagne (sur ordre direct de Winston Churchill). Que va faire le journaliste – le propre grand-père de Daniel Birnbaum ? Qui manipule qui ? Car il s’agissait, pour la Grande-Bretagne, voire pour l’un des autres belligérants, « de contraindre la Suède à entrer en guerre ». Dr B. fait-il partie des victimes collatérales d’un complot, ce qui ne l’excuse en rien ? Il a trahi, possédait des raisons qui lui appartenaient, difficiles à concevoir. C’est lamentable. Daniel Birnbaum tente dans ce livre, un roman peu romancé, de comprendre les motifs de son grand-père. Lesquels demeurent mystérieux et qu’il n’essaie pas d’éclaircir. La vie est la vie, peut-on résumer, pour le meilleur et pour le pire.

* Daniel Birnbaum, Dr B. (Dr B., 2018), trad. Olivier Gouchet, Gallimard, 2021

Les Héritières de Löwenhof (1 - Le Choix d’Agneta)

« Il était revenu le couple royal du pays de mon enfance. » Agneta Lejongård se souvient avoir éprouvé une affreuse angoisse lorsque, elle était encore une enfant, ses parents étaient rentrés plus tard que prévus d’un voyage. Aujourd’hui, elle a rompu avec eux et mène la vie qu’elle veut, suffragette militante et future artiste peintre, à Stockholm, et compagne de Michael, promis à la carrière d’avocat. Quand un télégramme lui parvient, pour lui annoncer un accident mettant en cause Hendrick, son frère aîné, et leur père, elle se hâte de rentrer au domaine familial, un haras près de Kristianstad. Sur son lit d’hôpital, elle fait la promesse à son frère qu’elle aime tant de reprendre le domaine si la mort l’emporte. Ce qui se produit. Adieu la vie de Stockholm et l’avenir dans le monde de l’art. Signé Corina Baumann, ce premier volume des Héritières de Löwenhof (Le Choix d’Agneta), est plutôt une bonne surprise. L’intrigue se tient, les personnages sont tous méticuleusement dessinés, les problèmes sociaux de l’époque (l’avant-guerre dans une Suède qui choisira la neutralité) ne sont jamais évincés. Bien entendu, prendre pour personnage principal une « comtesse », même contestataire, place tout de suite le roman dans un certain milieu. D’autant que Agneta, si elle conserve ses idées féministes, pacifistes et relativement égalitaires d’un bout à l’autre du récit (prêchant à mots couverts pour « un monde sans distinctions sociales et sans arrogance »), retrouve aisément sa classe d’origine, avec laquelle elle croyait avoir rompu, et sait y tenir sa place. « ...Tu es une femme », lui rappelle son amie Marit, qui n’a pas la chance, elle, d’être issue d’une si bonne lignée et se trouve contrainte de devoir peut-être accepter un emploi de secrétaire. « On attend que tu te maries conformément à ton rang. Que tu accomplisses ton devoir. Le simple fait que tu diriges le domaine sans homme à ton côté est déjà en soi un scandale. » Relevons quelques anachronismes, peut-être volontaires, comme (p. 355) cette « grippe espagnole » en 1913 (cinq ans plus tard, en réalité, 1918-1919) ou ce père, Thure, et Lena, la bonne, qui lisent (p. 390) des romans policiers (le genre a certes vu officiellement le jour en 1893, en Suède, avec Prins Prince et son Stockholms detektiven, mais il n’est pas encore très populaire). Plus embêtant, cette présentation du livre par l’éditeur, Charleston – qui serait destiné au lectorat féminin. Il y avait autrefois les livres pour les petites filles et les livres pour les petits garçons. Les éditeurs, en France, avaient mis fin à cette pratique, il y a déjà plusieurs décennies, avant d’y revenir ces dernières années. Voilà qu’il y a aussi aujourd’hui des romans « pour les femmes », s’il faut en croire les pages « Les lectrices ont aimé ! » qui précèdent ce roman. Dommage, car ce titre traduit de l’allemand (romancière à succès, Corina Bomann est née en Allemagne en 1974) n’est évidemment pas réservé à l’un ou l’autre sexe. Les Héritières de Löwenhof (Le Choix d’Agneta) est un bon livre, dont nous recommandons la lecture. Un deuxième volume devrait sortir en France à la rentrée.

* Corina Bomann, Les Héritières de Löwenhof (1 - Le Choix d’Agneta) (Die Frauen vom Löwenhof – Agnetas Erbe, 2018), trad. de l’allemand Corinna Gepner, Charleston, 2022

Le Secret de Mathilda - Les Héritières de Löwenhof II

Dans Le Choix d’Agneta, premier volume de la saga Les Héritières de Löwenhof de l’auteure allemande Corina Boman, le lecteur (ou plutôt la lectrice, puisque les éditions Charleston semblent ne viser que la moitié de son lectorat potentiel : cf. les pré-critiques sur les rabats du livre, n’émanant que de lectrices des réseaux sociaux) faisait connaissance avec une jeune artiste de Stockholm qui se résolvait à mener la vie d’une riche héritière dans un château de Scanie. Des événements l’ont affectée et aujourd’hui, dans ce deuxième volume, Le Secret de Mathilda, nous retrouvons la fille de son frère précocement disparu, confiée jusque-là à la garde d’une ancienne domestique présentée comme sa mère biologique. Mathilda Wallin n’est pas encore majeure et Agneta Lejongård, sa tante, donc, survient dans sa vie en guise de tutrice. Mathilda vit dans la capitale suédoise, elle a des projets d’avenir : ouvrir peut-être un commerce, se marier avec Paul, ce jeune gars qui lui fait autant d’avances que de promesses (« Dans ce cas, je passerais sous sa responsabilité, si bien que la tutelle n’aurait plus lieu d’être. »), avoir des enfants... Les choses ne vont pas se dérouler tout à fait comme elle le pensait. Mathilda découvre des secrets de famille qui la concernent directement. « En fait, tu aurais dû grandir ici », finit par lui révéler Agneta, « tu aurais dû hériter du domaine. Mais ta mère était domestique au manoir. Qui plus est, elle n’était pas mariée avec mon frère. » Féminisme, luttes des classes... Ces sujets sont plus qu’implicites dans Les Héritières de Löwenhof, ils en sont l’ossature. « J’étais la fille de Hendrik Lejongård, la cousine d’Ingmar et de Magnus, la nièce d’Agneta et de Lennard », comprend Mathilda, distinguant sa place dans cette généalogie. Au cours des années 1930 en Suède, les femmes acquièrent des droits nouveaux, mais bien sûr, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Comme le rappelle Agneta, elle qui était autrefois suffragette, il y avait encore peu de temps « ...les femmes étaient obligées d’adresser une demande au tribunal pour être déclarées majeures. Elles n’avaient pas le droit de vote. Lorsqu’elles tombaient enceintes, on ne se posait pas la question de la responsabilité de l’homme. Quand ça arrivait, une femme non mariée était automatiquement considérée comme une prostituée. » Bientôt, la guerre éclate. La Suède parviendra-t-elle à conserver sa neutralité, alors que la Norvège voisine et amie est envahie par les troupes nazies ? Quel impact, pour le domaine de Löwenhof, spécialisé dans la vente de chevaux ? Ce deuxième volume des Héritières de Löwenhof est aussi copieux que le premier. Les faits sont bien amenés, tous ancrés dans l’histoire politique et sociale de la Suède et, au-delà, de l’Europe et du monde. Le roman est beaucoup moins cucul qu’on pouvait le craindre. Un troisième volume, La Promesse de Solveig, est annoncé pour février 2023. À lire.

* Corina Boman, Le Secret de Mathilda (Les Héritières de Löwenhof II) (Die Frauen vom Löwenhof – Mathildas geheimnis, 2018), trad. de l’allemand Corinna Gepner, Charleston, 2022

La Promesse de Solveig

Troisième et dernier volume de la saga des Héritières de Löwenhof, de l’auteure allemande Corina Bomann, La Promesse de Solveig est centré sur la jeune Solveig Lejongård. Terminant ses études pour devenir vétérinaire, elle s’apprête à se marier avec Sören Lundgren, promis lui aussi à une belle carrière, lorsqu’un accident de voiture brise leurs espoirs. Elle se retrouve seule et se réfugie dans la propriété familiale, en Scanie, pour surmonter l’épreuve. Le commerce des chevaux n’est plus très porteur, le domaine a perdu de sa superbe, la famille royale ne le fréquente plus depuis bien longtemps et n’achète plus de montures. Le train de vie a considérablement diminué. « Nous nous occupions nous-mêmes des tâches ménagères. » Les bâtiments sont en bon état mais le temps a imprimé sa marque, il « semblait s’être arrêté à l’époque des corsets, des crinolines et des chapeaux à plumes. » Comparé à d’autres domaines, celui de Löwenhof ne respire pas la richesse, ses propriétaires ont « l’air de petits nobles de campagne déchus ». Agneta, la grand-mère, et Mathilda, la mère de Solveig, gèrent encore les lieux, mais leur transformation est inéluctable. « ...Je savais depuis mon adolescence que notre maison avait perdu son rang et que l’époque de notre fortune financière était révolue », constate Solveig. À la tête d’une agence de publicité, Jonas Carinsson propose de tout revoir, afin d’adapter le domaine à son époque. Lorsque sa grand-mère est victime d’un infarctus, Solveig se dit que l’échéance ne peut plus être reculée, d’autant plus que ce Jonas meurt d’envie de la consoler de son veuvage précoce. Comme les deux précédents volumes, celui-ci, La Promesse de Solveig, emporte ses lecteurs-lectrices. Qu’importe qu’il prenne pour cadre un milieu aisé, aristocratique, avec des soucis qui ne sont pas forcément les leurs, les personnages principaux parviennent bien à communiquer leurs appréhensions ou leurs joies. C’est le tableau d’un certain monde qui est exposé, entre hier, période de prospérité, et aujourd’hui, d’une sobriété toute relative. Les deux premiers volumes étaient toutefois plus ancrés dans leur époque. Ici, les problèmes liés à l’exploitation hippique prennent le dessus, assortis d’une histoire d’amour à l’eau de rose (que de « je t’aime, je t’aime » dans les dernières pages !). Le beau, riche et intelligent Jonas Carinsson a tout pour lui, Solveig a bien de la chance, mais elle n’est pas mal non plus et le roman se termine par un mariage qui augure naissances à venir et prospérité recouvrée... Une trilogie néanmoins de bonne tenue.

* Corina Boman, La Promesse de Solveig (Les Héritières de Löwenhof III) (Die Frauen vom Löwenhof – Solveigs Versprechen, 2019), trad. de l’allemand Corinna Gepner, Charleston, 2023

Bienvenue en Amérique

« J’ai arrêté de parler quand ma croissance a commencé à prendre trop de place dans ma vie. J’étais persuadée que je ne pouvais pas parler et grandir en même temps. » Ainsi Ellen explique-t-elle son mutisme, devenu problématique. Sa mère est actrice de théâtre. « Bienvenue en Amérique » lance celle-ci sur scène, se souvient Ellen, aux migrants rassemblés au pied d’une réplique de la statue de la Liberté. Son père boit, au point, dans un moment d’égarement, d’incendier, peut-être, leur chalet de campagne. Il n’est « pas sain d’esprit ». Son frère écoute de la musique enfermé dans sa chambre, a une petite amie et menace de frapper Ellen lorsqu’il craint de ne pas avoir le dernier mot. Ellen évolue entre eux tous, cherchant à se faire oublier. Sa mère prétend que tout va bien. Une famille comme tant d’autres, « lumineuse », avec ses vérités réécrites au fur et à mesure des micro-événements qui la touchent. Une famille qui laisse l’un de ses membres blessé. « Dans la cuisine, maman préparait le dîner. Mon frère était dans sa chambre. Papa était mort. Tout avait retrouvé sa place, j’avais retrouvé la mienne. » Une famille si « lumineuse » ?

* Linda Boström Knausgård, Bienvenue en Amérique (Välkommen till Amerika, 2016), trad. Terje Sinding, Grasset, 2018

Bienvenue au Motel des Pins perdus

Henny est employée au Motel des Pins perdus, à Pine Creek, aux États-Unis, dans l’Oregon. Un jour, traversant la route à la hâte, elle se fait renverser par un camion et décède sur le coup. Mais son âme survit et lui permet d’observer les réactions des uns et des autres et éventuellement d’agir sur leur comportement. Après La Bibliothèque des cœurs cabossés et Le Jour où Anita envoya tout balader, Katarina Bivald signe là un roman du même genre, gentillet plus que sarcastique, avec des personnages comme on peut en croiser au quotidien, censés ressembler à ses lecteurs-lectrices. « Je pense qu’il y a une chose unique en chacun de nous. Une chose qui nous définit. Une façon de voir le monde, peut-être. Un genre de noyau central, une âme, peu importe le nom qu’on colle dessus. (…) Nous sommes trop étranges pour ne pas être uniques. Personne n’est bizarre exactement de la même manière. » Et tous, d’énoncer souvenirs et platitudes : sur plus de cinq cent cinquante pages, c’est un peu lassant. Le motel est le lieu qui accueille touristes, travailleurs et habitants de la petite ville, ceux qui se disent « normaux et fiers de l’être » et les autres, éventuellement homosexuels ou transgenres, ceux qui acceptent difficilement que la commune se soit déclarée « opposante aux droits des gays » lors d’un référendum. De fait, le motel catalyse pas mal de rancœurs et finit par être assiégé par « des visages tout à fait ordinaires déformés par l’hystérie collective ». L’intrigue rebondit, peut-être pas suffisamment pourtant.

* Katarina Bivald, Bienvenue au Motel des Pins perdus (En dag ska jag lämna allt der här, 2018), trad. Lucas Messmer, Denoël, 2019

Kallocaïne

C’est, non seulement en Suède mais également partout dans le monde, l’un des grands classiques de la littérature de politique fiction – ou dystopique : Kallocaïne, de Karin Boye (1900-1941). Ce roman, disponible ici, jusqu’alors, sous le titre de La Kallocaïne et traduit par Marguerite Gay et Gerd de Mautort, a été réédité par les Moutons électriques dans une nouvelle traduction de Leo Dhayer. « Le livre dont j’entreprends l’écriture paraîtra dénué de sens au plus grand nombre, si j’ose toutefois imaginer qu’il aura un jour de nombreux lecteurs. » Ainsi commence le narrateur, le chimiste Leo Kall, relatant les faits auxquels il assiste et annonçant la grande invention dont il est l’auteur et qui reprend son nom : « Un moyen pour obliger tout être humain à révéler ses secrets, toutes ces choses qu’on garde par devers soi, sous le coup de la honte ou de la peur. » L’État, bien sûr, pourra en « tirer grand profit ». L’État est omniprésent, et la paranoïa une seconde nature, pour tous les habitants de cette société où un enfant, dès l’âge de huit ans, est déjà « un camarade-soldat discipliné ». Publié initialement en 1940, ce roman, quelque peu inattendu puisque Karin Boye était jusqu’alors surtout connue comme poétesse (elle se suicidera peu après sa publication), reflète les maux de l’époque, ne les exacerbant qu’à peine. Le stalinisme, le nazisme et leurs complices font régner la terreur sur une bonne partie du monde. L’avenir est très sombre. Zamiatine a signé Nous (1920), Huxley Le Meilleur des mondes (1932). George Orwell écrira 1984 (1948) et Karine Boye Kallocaïne, deux œuvres distinctes formellement mais proches dans leurs visions du monde. La littérature a ici clairement fonction de mise en garde, elle est destinée à armer intellectuellement ses lecteurs. Dire que ce roman n’a pas vieilli serait, en quelque sorte, se montrer pessimiste. Le totalitarisme ici dénoncé pourrait-il être si prompt à resurgir ? Nous n’affirmerons pas le contraire. Le totalitarisme règne toujours. Pas à l’identique, évidemment, nous sommes à présent dans l’ère numérique, mais les bruits de bottes résonnent toujours ici ou là, et notamment en Hongrie, au Brésil, en Russie, en Pologne, voire aux États-Unis, sans parler de tous les pays où les Droits de l’homme sont bafoués quotidiennement, de la Chine à l’Iran, de... Les écrivains des Pays nordiques ont assez peu publié de récits d’anticipation. Celui-ci, Kallocaïne, a figuré d’emblée parmi les plus pertinents. À lire, forcément.

* Karin Boye, Kallocaïne (Kallocain, 1940), trad. Leo Dhayer, Les Moutons électriques (Hélios), 2018

Villa Bonita

La Villa Bonita se situe dans un quartier un peu excentré de Ystad. Y habitent Bonita Larsson, une célibataire de cinquante-sept ans, et sa mère Elvy, alitée et souffrant de la maladie d’Alzheimer. Quand Doris, la voisine, revient après toute une vie ou presque passée à Malmö, Bonita se sent joyeuse. Doris est maintenant employée à distance par deux hommes, pour tenir leur comptabilité. Celle-ci est vraiment bizarre, se convainc-t-elle : pas de logo, pas de numéro de Siret, pas de déclaration au fisc, rien dans les règles. Que cela cache-t-il ? Les deux anciennes copines d’enfance vont enquêter et ouvrir leurs portes à des femmes victimes de violences masculines et mettre à mal un réseau de prostitution. « Je me disais qu’on pourrait aider les femmes qui se prostituent. (…) Je ne sais pas vraiment comment. Enfin, j’ai quelques petites idées quand même. Il faut qu’elles s’éloignent de la ville et nous avons de la place dans nos maisons. » Avec Villa Bonita, Karin Brunk Holmqvist livre de nouveau un bon roman (après Aphrodite et vieilles dentelleset Colza mécanique), beaucoup moins cul-cul que la présentation (horrible couverture) peut laisser penser. Comme à son habitude, les personnages nous ressemblent ou semblent issus de la vie quotidienne. Est-il incongru de parler de littérature prolétarienne à propos de cette auteure ? C’est, en l’occurrence, un grand compliment que nous adressons là à Karin Brunk Holmqvist.

* Karin Brunk Holmqvist,Villa Bonita(Villa Bonita, 2006), trad. Carine Bruy, Mirobole, 2018